〈重力の正体〉

オリオン・ヒューマノイドだった「ニュートン」は、空の上から地球の中心点に対して入力して来る天体の求核力(向心力)が重力である事実はおそらく分かっていたと考えられます。だが、空の上には目で確認出来る物は何も無く、それでは数理で表現する事が出来ません。なぜならば、計量や計測が出来得る何かの物体を基盤にしなければ、計算式自体を組み立てられないからです。ニュートンはプリンキピア概念を提唱し、宇宙の森羅万象は数理で割り切れるものと考えていました。そこで彼は天体場の求核力を「物体引力(万有引力)」に仕立て上げて、まるで地球の質量が林檎を引っ張っているかの様な「架空の方程式(重力方程式)」を運動方程式から捏造したのです。どのみち天体の質量など正確に計れる代物ではなく、また磁石が鉄屑を吸引する事実は誰もが知っていたからです。単純に、天体には物体を引き込む力があるんだと説明すれば、当時は誰もが納得した時代でした。「林檎は地球の引力に引っ張られて地面に落ちた」それがニュートンが導き出した詭弁回答ですが、実際には「林檎は天体の何かの力で地面に落とされた(押しつけられた)」と考えるのが普通です。なぜなら、重力を引力と仮定すれば、地球が引力線を林檎に放って、その先端がトリモチの如く林檎と粘着し、今度はそれを地球が引っ張っている図式になってしまうからです。

重力(gravity)という、あらゆる物体を均等に地球の中心点に向かって上から押さえつけて来る「自然力」について、もし皆様がニュートンの立場だったら、それは天体の何処から発生して来るものか大いに頭を悩ます事になるでしょう。磁石の磁場は何でもカンでも吸着出来る訳ではなく、同じ様な磁力線を有する物体に対してのみ反応しており、無機物でも有機物でも、地上の物には何にでも作用を及ぼす重力とは根本的に質が異なるものです。ニュートンが誕生してから既に300年以上の歳月が経過しましたが、人類はまだ重力の謎を解き明かしておらず、要するに未だに説明出来ていないから矛盾だらけの古典力学(ニュートン力学)をそのまま継承せざるを得ない状況なのです。現在、人工衛星を飛ばしている現代科学ですが、地上高度3万5千km付近に重力交点なる境界線が存在し、それより下に浮く物体は徐々に落下して地表に落ちて来るものの、逆にその境界線より上に浮く物体は徐々に遠ざかり、最終的には加速度的に磁場の圏外へと放り出されてしまう事実は分かっています。であれば、地球と金星が互いの万有引力で引き合っているとか、月の引力で潮汐が発生するといった引力仮説など、とっくの昔に通用する訳が無いのに、その矛盾に触れて欲しくないとばかりに黙り込んでしまう物理学者達、彼らは不可解な自然現象を説明出来ないから数理に頼って誤摩化しているだけなのです。それで良いのでしょうか?

「数」とは人間が便宜上の都合で作り出した概念、一方、自然界は道理(自然法: 原理)に基づいた運動を起こしており、それを数理の概念を用いて表現しようと思いついたのが数遊びに取り憑かれた数学家達です。数理とは水素原子を1個と勘定し、林檎も人間も1個と勘定する非常にアバウトなもの、味も香りも重さも全く異なるのは林檎や人間ばかりではなく、水素原子や素粒子だって全く同じものは存在しないのです。そもそも「1=1」が成り立たず、当然「1-1=0」も存在しないばかりか、方程式そのものが成り立たない世の中である事を人間は再度確認しなければならないでしょう。マイナスという概念そのものがコンビニエントな架空概念、マイナス気温も存在しないし、マイナス1個の林檎だって存在しないのです。自然界が呈する道理(自然現象)を数理で表そうと考える前に、まずその原理をちゃんと観察して理解する事が大切であって、理解もしていないのに数理を先に編み出して、その数理から逆に道理を洞察しようとするのは本末転倒の行為だと言わざるを得ません。物の数を勘定し、距離を測定して体重を計るといったツール(手段)としての数理の用途は容認出来るものの、勝手に捏造した方程式から自然現象を理解しようと試みるのは愚の骨頂、地球科学を空想科学に仕立て上げてしまった張本人は西洋の物理学者(数学家)達なのです。

重力の正体を教授しようと思っても、我々が実際に説明するとなると、地球人の場合はあまりに物理的な予備知識が無さ過ぎて説明が困難というのが正直などころでしょうか。なぜならば、重力とは「力場」が生産するものであり、また潮汐力(圧縮力)とは「磁場(渦磁場)」が生み出すものだからです。無論、その他の力も幾分か作用していますが(コア磁場や赤道環電磁場や衛星の軌道場など)、天体力の基本はあくまでも「重力」と「潮汐力」という二大看板の「場力」です。我々が普通「磁場重力」という言葉を使用しているのは、別々に分けて説明するのが厄介だからであり、便宜上から力場と磁場を一括して纏めて表現していますが、現行の科学が全く気づいていないのがアストラルの存在である「天体の力場」であり、この存在が分からないと重力は永遠に説明がつかない謎の力となります。ちなみに力場には二種類があって、渦巻回転を引き起こす力線運動(四角点運動)が形成するテトラ回転体(正8面体)と、創造主が後から創り出す、生物活動に必要な生命力場(正12面体)の二種類です。重力に関係する力場は前者の方であり、また心活動の運動帯(ネブヤハゲル)を生産するのも前者の方、後者は生命遺伝子であるヒールを生産する力場の事です。

我々が心配しているのは、電気とは何か、磁気とは何か、極性とは何か、素粒子とは何かといった、物理学のそんな基礎的な認識もままならない程の「無知」なレベルの地球人に、果たして重力や潮汐力といった高等な「天体の場力」を理解出来るのかという問題です。その昔、ニュートンは自己の師匠であるデカルトが提唱した気の粒(サイ粒子)理論を否定し、宇宙空間を皆無の真空に仕立て上げたばかりか、気の粒の振動波である光を粒子に切り替えて、方程式の限界を説いた師匠の教え(方法序説)に楯突いて、自然現象を数理概念のみで説明しようと試みました。その結果、天体が渦巻体を呈している事実にも気が付かず、また渦磁場という磁場領域の存在にも、そして渦磁場骨格を支える力学的なメカニズムにも気がつかないというお粗末な状況、そもそも宇宙空間が全くの真空だったならば、ロケット噴射で反作用推進力が得られる訳がありませんね。中学生の小坊主でもあるまいし、「こんな似非科学に洗脳されているのか君達は、常識で分かるだろうが!!」と怒鳴りたくなる心境でしょうか。我々は地球の公転周期を数理で表現する以前の問題として、その公転運動が自力運動なのか、それとも他力運動なのか、それを先に見極めて欲しいのであって、回転運動そのものの本質を知って欲しい訳です。

天体の重力は「なぜ」あらゆる物質に対して均等に作用出来るのでしょうか。つまり重力とは具体的に物体の何に対して作用を及ぼしているのでしょうか。万物は素粒子から構成される原子単位で成り立っており、その総物量(質量)に関係すると科学者達は考えている様ですが、重力の性質は物体の質量とは無関係に均等に作用する事であり、もし空気の抵抗が無ければ、宇宙戦艦ヤマトも一枚の募金羽も同じ速度で均等に落下させるという特徴を持っています(等速度落下)。実は重力とは本来気の粒に作用する力であって、気の粒を天体の中心部に集約しようとする渦巻の力場が発する力線なのです。重要な事は、ニュートン力学の引力概念を引き継いだ科学者は物体の質量が引力の総元締めだと考えており、質量が奏でる力が重力だと勘違いしている事です。仮に太陽よりも大きな鉄の塊を宇宙空間で作ったと考えると、その鉄の塊にロケットを着陸させて宇宙飛行士が立つ事も出来なければ、またその超大な質量が周囲の空間を引き込んでブラック・ホールになるという現象も起こりません。ならば衛星の月の表面に人間がなぜ立てるのか、それは月の質量が人間を引きつけているからなのでしょうか。月はスピンを停止させた死の星(当然重力は無い)、しかし星の中心核はまだ熱く、コア磁場が残っている現状です。そのコア磁場(月面にも作用している)のお陰で何とか人間が立てているのです。

ニュートンが提唱した物体引力、そんな宇宙力などこの世には存在しません。普通、物体同士は外力が作用しない限りは互いに集約する事はあり得なく(エントロピー増大法)、むしろ反発し合う方が普通です。唯一結合する手段を持っているのが極性を備えた磁性を呈する物質のみ、そもそも極性(N極とS極の事)とは一体何の事であり、そしてその発生原理とは何か、そうした基礎的な物理知識をちゃんと理解してから教科書に掲載しましょう。極性とは磁束線もしくは力線などの出口と入口の事、両極が存在するのが当たり前であって、単極子などという自然原理を無視したお馬鹿な空想は止めて頂きたいものです。渦運動もそうなのですが、一点を中心とした有電荷粒子の回転運動(軌道運動)とは「立体場(二次磁場)」を形成する為の運動であって、その最大の特徴とは極性が生じる運動である事でしょうか。渦巻はそれが電子渦であろうが陽子渦であろうが地球渦であろうが、共通している事は磁石とよく似た極性を呈している事です。原子核の周りを電子が公転しただけでもそこには軌道磁界が形成されて、さらに回転面と垂直な位置に極性が現れるもの、その極性の作用のし合いで物質が互いに結合したり反発したりしています。

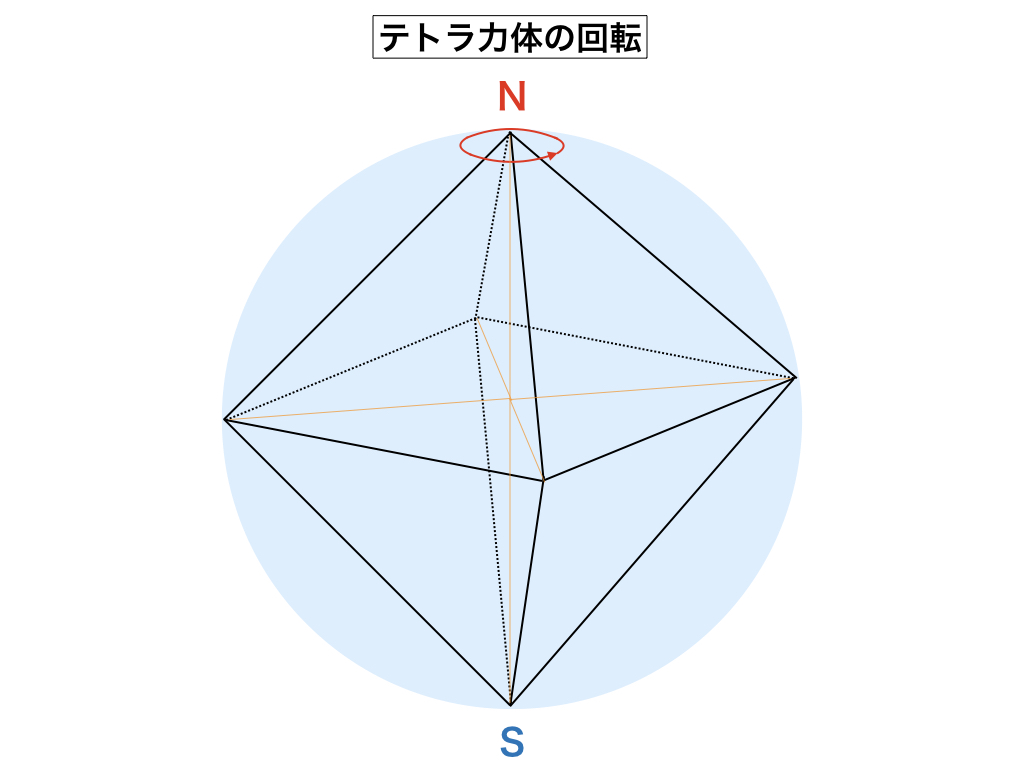

我々が地球の科学者に知ってもらいたい事は「回転運動」の本質です。一点を中心とした回転運動が起こる次の瞬間に発生する力学的なメカニズムを正しく認識してもらえれば(見た目で単純に判断しない事)、この宇宙の大半の謎は解けるのであって、物質の成り立ちを理解出来るばかりか、あらゆる自然現象を説明出来ます。この原理を理解すれば、永久駆動力を生み出す円盤の推進原理にも応用が効くし、また反重力に関する正しい理解も得られるのであって、そろそろ地球人類は運動原理の根幹に一歩迫ってもよいのかなーと思っている次第です。その為には西洋アンポンタン科学に洗脳された既成概念を打ち払って、これまで学んだ知識を初期化して頭を「空っぽ」にする事が先決でしょうか。磁気的な現象は光速度程度で出現するものの、力学的な現象は光速度の400億倍の速度で起こるもの、1秒間の数百億分の一という短時間に形成される力線が描き出す世界、そこに真実があります。しかし原理は極めて明瞭で簡単、平面的な回転運動とは立方球体を作り出す運動であって、球体の原形とは対角力線が描き出すテトラ力体(正八面体)に他ならなく、それに回転の遠心力が付加されて一見球体に見えているだけなのです。

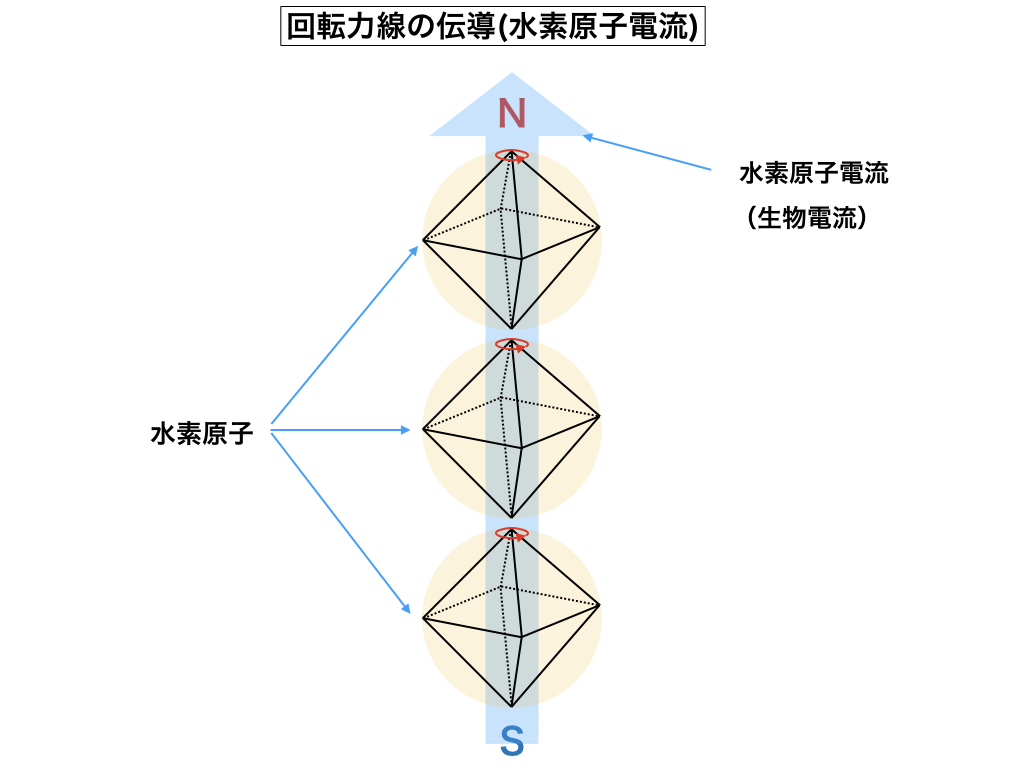

原子核の周囲を一個の外殻電子が公転しただけでも公転半径に準ずるテトラ力体が形成されており、その力の場が電子の軌道磁界であって、一個の電子とよく似た性質を示す「原子の外被膜」として原子核全体を包み込んでいます。当然、物質同士はそのテトラ力体が発する力学的な反発力(斥力)で互いの領分を維持しており、またテトラ力体の内側では重力が作用して、原子核を凝集させてそこに気の粒を送り込む作業が行われています。中性子が有する凝集力で原子核が固まっているという地球科学の間抜けた発想は止めましょう。当然、原子核は内部に高濃度の気の粒を蓄えており、ウランの様な超巨大元素の場合は原子核が時折その内部圧に耐えられなくなって、定期的なガス抜き作業が行われています(原子核爆発を回避する行為)。それが放射線放出の力学的なメカニズムです。ところで、外殻電子の回転運動はテトラ力体を形成する運動ですが、水素原子を考えた場合、テトラ力体の二つの頂点とはいわゆる極性点であり、対角力線の出口と入口の事、従って、水素原子は普段は力学的な反発力で互いに弾き合っているものの、それぞれ極性(原子価)を備えており、ある程度の間隔で水素原子を配列させてやれば、磁極を揃えて回転力線が伝導して行く事になります。これが水素原子電流であり、生物電流の事です。

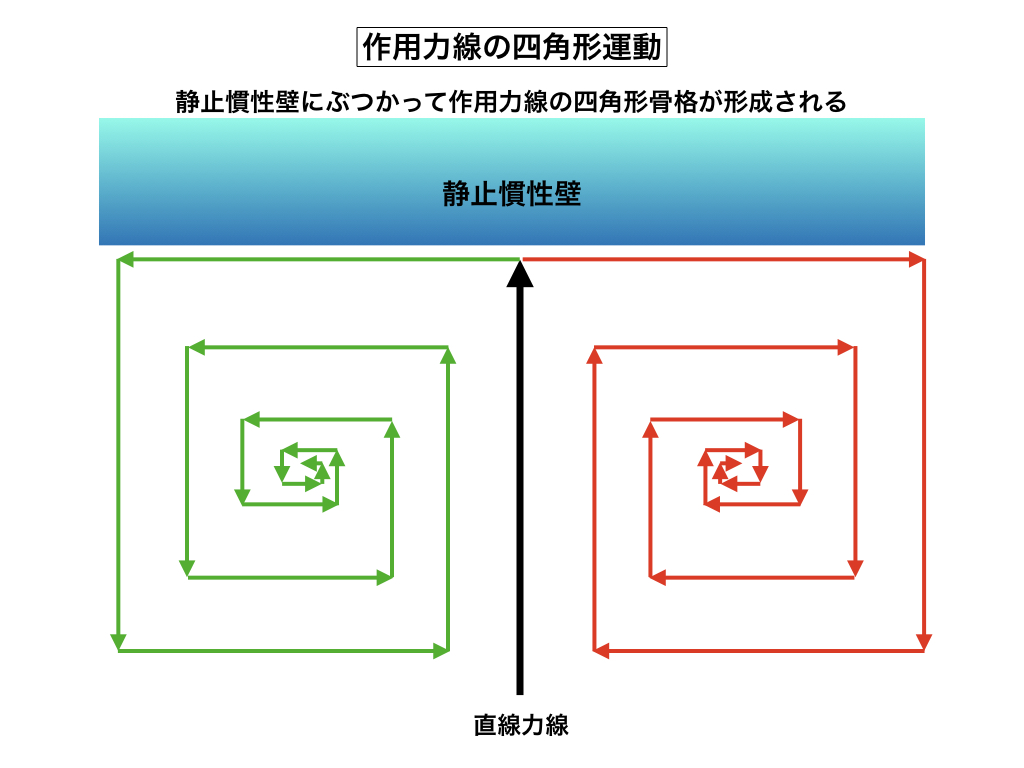

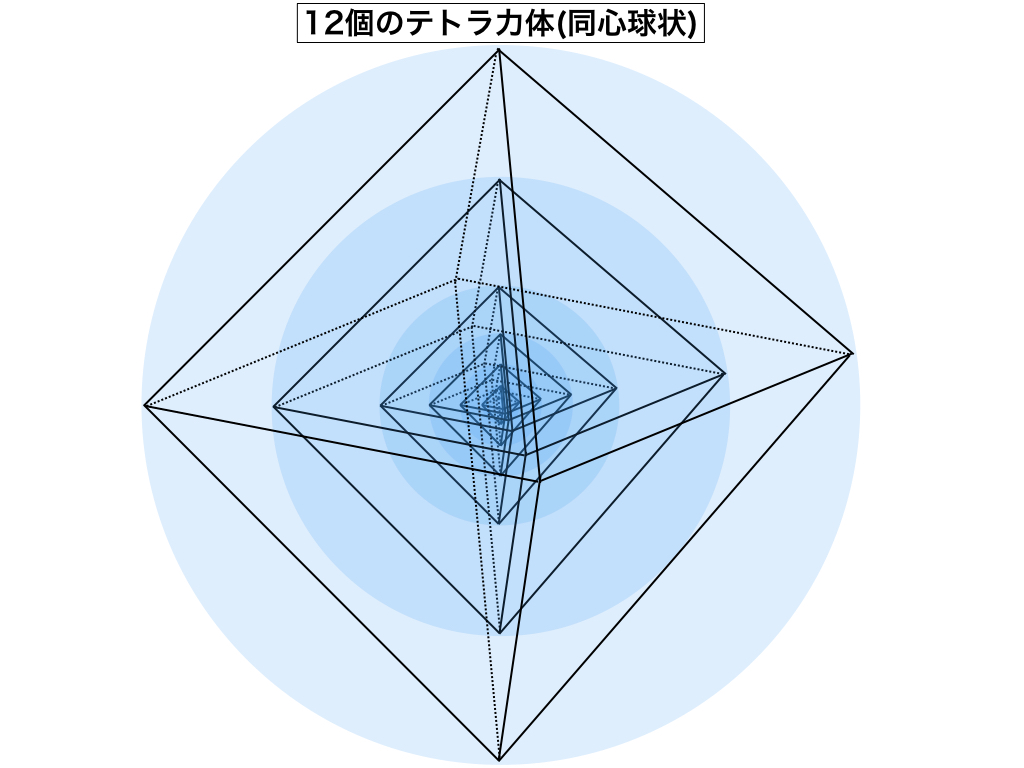

では、次に宇宙空間に発生した渦巻を考えてみましょう。一個の外殻電子が回転しただけでも「テトラ力体」が形成され、内部重力が発生するのに、複数の渦層が同時に回転する場合はどうなるのでしょうか。そもそも渦回転とは一体どうして起こるものなのでしょうか。宇宙空間の中を直線力線が走ると、「静止慣性壁(大宇宙空間力場=反作用場)」に衝突した力線が折れ曲がって、左右の四角形渦が瞬間的に誕生して来ます。それは力線が100億分の1秒という短時間に描き出す回転渦巻体ですが、そこに気流が流れ込んで実際の渦運動が後から発生して来ます。風呂のお湯の中に手を入れて、ゆっくりと水に直進運動を起こさせると、左右の双子渦が同時に誕生して来ますが、その原理とは風呂の表面に瞬間的に力線の四角形渦が誕生し、その回転力に乗じて水流の渦巻運動が後から起こって来るというものです。渦巻は一見、平面運動に見えますが、実は四角形渦の段階から立体を形成しており、それを渦巻のテトラ回転体と言います。渦層が12個あれば、当然12個のテトラ力体が同心球状に連なって(極を連ねて)回転している事になります。それが最初に形成される力場骨格(容器)であり、その後から流動体(中身)が回転して形成される磁場が出来、二種類の性質を呈示する事になります。力場と磁場は容器と中身の関係と言えます。

発生したばかりの求核渦の段階では激しい反発力と激しい重力を呈する渦巻ですが、回転力が衰えて等速度運動に近づいて来ると、12個のテトラ体は最終的に二つに集約されて、一番外側(第12磁界の外)の「外テトラ」と内側(第6磁界の内部)の「内テトラ」になります。地球の場合は「内テトラ」が第6磁界の中間点付近に形成されており、それが重力と磁力(斥力)の分水嶺となっています。生物の心活動に関係するネブヤハゲル層は「外テトラ」の最上階に位置し、現在はその力学骨格が解け出している為に、上位三階(第12磁界と第11磁界と第10磁界)の瓦解が危惧されている状況です。「内テトラ」と「外テトラ」の体積比は1∶180であり、内テトラの内部では重力が働き、また外テトラの内部(内テトラの外部)では斥力が働いています。これらの関係は太陽系でも一緒であり、太陽系の第6磁界は火星の公転軌道よりもほんの少し内側に位置しており、この領域に太陽系の内テトラ球が存在します。この線より内側は太陽系の重力圏、外側は磁力圏を呈しています。テトラ力線回転体には回転による遠心力が付加されて、正八面体の形状が一見すると球体に見えるのですが、よく見ると完全な球体ではなく、極半径が小さく赤道半径が大きい楕円球体であって、歪な形状を呈しています。また赤道部の渦巻本体も、力線の集中点と渦層回転(子星の公転軌道)の中心点(回転軸)が離れて存在しており、完全無欠の円運動とは異なります。

月の引力が地球の海洋を引っ張っているので潮汐運動が起こるという子供騙しのニュートン力学、万有引力が海洋の水分子のみをターゲットにして牽引する訳がありませんね。べつにそんな無理な詭弁を弄さずとも、地球磁場圏の12磁界はまるで生き物の様に膨張と収縮を繰り返しており(呼吸運動に似ている)、特に地表の第2磁界は一日二回、片道約6時間の圧縮時間と弛緩時間を繰り返しており、それによって大気も海洋も地核も一様に縮んだり膨張したりしています。赤道付近には渦層が存在する為に、他地域と比較すると重力の締め付けが弱く、海洋の水量自体が厚くなっています。そんな状態で第2磁界の圧縮時間が訪れると、赤道にプールされた海水が均等に分配される為に、赤道地区は干潮となり、その他の地域は満潮となります。当然、水流の移動ですから地域によって時間差が発生しますが、その原理は何処も一緒です。また第2磁界は地上高度2000m余り、地表面の自転速度よりも遅い為に、一日の長さが少し違います。その差を時間に換算すると約40分、この分、干潮、満潮の時間が少しずつ毎日ズレて行く事になります。こうした磁場の潮汐運動とはコアの重列元素(D-重合体)を締め付けて核反応を制御する力であり、コアの燃焼スパンを伸ばす為の運動であって、星の寿命を長く保つ為のものです。磁場の圧縮時間では大気や海洋はおろか、地殻もマントルもコアもバキバキ状態に締め付けられる訳です。

天体重力とは力場(テトラ力体)が回転の中心点に落とす力で、気の粒を集約する一様で均一な力学的な力、一方、潮汐力とは回転磁場が内部に及ぼす圧縮力であり、磁気的な加圧力の事です。さらにコア磁場とは磁針に作用を及ぼす地磁気の事であり、我々がアザトフォースと称しているコアのD-重合体が放つ核子磁気です。また、主に第4磁界に本体を置く赤道環電流の二次電磁場は高度が5万km以上にも及ぶもので、外界から飛来する粒子の侵入を食い止める磁気被膜の役割を担っています。ロケットの地表脱出速度に関係する力は、重力>赤道環電磁場>コア磁場の順番ですが、この三種類の力のうち、どれかが残っている天体にはロケットが着陸出来るし人間が立てますが、何も無いと降り立つ事自体が大変な作業となります。空間の浮遊岩石でも、それを生み出した渦磁場が残っている場合は問題が無いのですが、何の力も残っていないただの岩石星に探査船を着陸させるのには非常に高度な技術が必要となります。ニュートン力学では岩石星の質量引力が物体を吸着してくれる筈なのに、そんな現象が観測された事実はありません。そもそも空間にブラック・ホールが存在するからその重力に見合う巨大質量の物体が隠れていると考える事自体がナンセンス、仮に渦磁場から木星(中心物体)を叩き出せば、それは純粋な渦磁場が空間に残るという事になります。その渦巻の中心点とは強烈な重力が向心するブラック・ホールなのです。

電子渦という宇宙で一番小さな渦巻の中心核には「レプトン」と呼ばれる気の粒の集合体(P-重合体)が存在しています。P-重合体とはサイ(psy)粒子の重合体の意味ですが、いゆわる最小の電子渦の中心物体(コア)の事です。電子に強い衝撃を与えると、中身のレプトンだけが外に飛び出し、電子の渦巻だけが空間に残ります。レプトンは一瞬で解離してバラバラの気の粒へ戻りますが、渦巻だけが幽霊の様に居残って、電子と大変よく似た電荷を示します。これは素粒子物理では「ミューオン」と呼ばれていますが、ミューオンも電子も若干その重さが変わるだけで、電磁的には何も変わらないものです。当然、ミューオンの中心核は極小のブラック・ホールと言えます。これは電子だけの話ではなく、陽子や陰子などの核子も一緒、陽子渦に衝撃を与えると、陽子の内部から「バリオン」と呼ばれる重粒子が飛び出して来ます。レプトンもバリオンも素粒子渦のコアでありP-重合体です。当然、電子渦にも陽子渦にもテトラ力体が存在し、内部重力があって、気の粒を集めています。渦巻は大きくても小さくても同じもの、それは気体の渦巻でも流体の渦巻でも基本的に一緒、渦巻を理解しないと宇宙の事も素粒子の事も、あるいは低気圧の事も竜巻の事も何も知らない事になります。

〈反重力装置〉

さて、重力とは気の粒を力場の中心点に集める性質を示しますが、では、重力に対抗して物体を浮遊させる為には一体何をしたらよいのでしょうか。マクロ宇宙の敵創造主達はアストラルの反重力装置なるものを開発して、それを地殻岩盤に仕掛けて人工地震を誘発させていました。8年前の東日本大震災は連中による仕業でした(阪神大震災はグレイの仕業: 断層に核爆弾を仕込んだ)。自然現象ではありませんでしたが、実は反重力装置にはテトラ力体が仕込まれており、テトラ力体の上層部が重力とは正反対の力を発生させる原理を用いて作られたものでした。我々から言わせて貰えば幼稚園生の発明品ですが、銀河系の宇宙人達は別の反重力装置を考案していた様です。それは電子磁束(電流の事)の漏れが無い完全無欠の「超伝導磁場」を作れば重力線の入力を遮断出来る為に、物の体重がゼロになるという反重力の仕組みです(もともとは人間王国の伝統技術で、創造主が人類に伝授したもの)。しかし、常温で超伝導電流を生み出す事は今の人類にとっては夢のまた夢、普通は超伝導電流を生み出すには金属を液体ヘリウム温度(マイナス240度)まで冷やさなければならず、そこに電流を流せば超伝導電流が発生して来ます。「電流とは何か」を知らない地球人なのによく超伝導電流に気がついたものだと感心しますが、べつに常温でも超伝導状態を作り出せると言ったらあなたは驚くでしょうか、それともリニア・モーターカーの技術者の如く愕然とし落ち込むでしょうか。

まず、電流の事から説明しますと、このブログでも何度も申し上げて来ましたが、電流とは電子自身の流れでもないし、電子電荷の流れでもないし、また電荷ホールの流れでもありません。極性を揃えた電子の配列帯(電子が数珠状に等間隔で並んだもの)を突き通して流れる「電子渦の中心磁束流」というのが電流の正体です。金属銅線に電圧流という起電力(コイル磁気)を流してやると、その磁気流の効果で金属原子の外殻電子が原子間に配列し、数珠状に連鎖した電子バイパスが形成されます。その電子バイパスが繰り出すのが電子の中心磁束流であり、一般に電流と呼ばれる「電気の当体」です。金属結晶の内部で、電子がその磁極を揃えて等間隔に配列するという姿は、既に地球でも電子顕微鏡などで確認されていますが、地球の科学者は電子が物体であると思い込んでいる為に、個々の電子が保有する電荷だけが一体どうやって伝導されて行くのだろうと不思議に思っている様です。一個の電子とは物体ではなく「渦磁場」であると言ってもイメージがなかなか掴めない様子、であれば、一個の電子が磁石分子であると考えて、丸磁石がその極性を揃えて数珠状に連鎖したものと考えれば、個々の磁石の磁束が合流して連鎖帯の中を貫通して流れて行く姿を想像出来ると思います。電流とは電子(渦)の中心磁束流の事なのです。

一般に電気と言えば、発電所の発電機が生産するコイル磁気の事であり、これを我々は大電流(起電圧流)と称しております。しかし、電化製品の中を流れて実際の仕事をこなすのは、大電流(コイル磁束流)が起こすところの小電流(電子磁束流)の方であって、両者は親子の関係と言えます。早い話が、学校で習った電流と電圧の関係を覆さないと電気の真実の姿が見えて来ないのです。我々としては、西洋民族が築いた電気に対する既成概念を払拭して、最初の一から理論的に組み立て直して頂きたいと思っています。そうしないと、いつまで経っても生体電流(水素原子磁束流)の事も分からないし、また水電流(六員環分子磁束流=神経電流)の事も、半導体電流の事も、あるいは反重力をもたらす常温超伝導電流の事も、何も分からないままに盲目の海の中でもがき続けてしまうからです。西洋文明主導の古典学問は卒業し、龍神島民族主導の銀河標準レベルの正規の学問へ移行して頂きたい、それが我々の願いです。さて、話を本筋に戻しますと、電子には雄型と雌型があって、両者の存在比は50%と50%、人間の男女比と一緒です。雄型の左巻電子渦(エレクトロン: 陰電子)も、また雌型の右巻電子渦(ポジトロン: 陽電子=反電子)も、その極性の位置は正反対であるものの、電子としての性能はいずれも同じです。

渦巻はその回転半径が小さい程強烈な速度で回転する事から、電子渦の電荷の強さは宇宙一を誇っています。電子も反電子もそれぞれ極性(結合手)を有するものの、それ以上に反発力が尋常な値ではなく、同電荷同士を結合させるという事は至難の技、殆ど不可能に近いと言わざるを得ません。つまり、電子バイパスが等間隔の配列帯なのは電子同士の反発力によるものですが、この状態では磁束流は貫通するものの、磁束の漏れが半端ではなく、僅かな磁束線しか伝導して行かないのが普通です。そこで、極超低温状態にして電子の活性を抑制し、至近距離まで近づけるという手法を講じると、磁束の漏れが少ない超伝導状態が得られる訳です。しかし、それでも電子がベタ結合する事は無く、理想とする完全無欠の超伝導電流を得る事はなかなか難しい訳です。そこで、陰電子の電子バイパスの中に陽電子を加えて「対(π)電子バイパス」に変化させると、同電荷同士の斥力が完全に失せて、理想とするスーパー超伝導電流が得られる事になります。さらに、常温状態でもバイパスが崩れて電流がストップする様な事態が無くなります。「π-電子バイパス」は理論的には誰もが納得すると思いますが、でも一体どうやって原子核(陽子)の中に存在する陽電子を取り出すのでしょうか。Na22の様な、陽電子線を放つ放射性核種を用いて電子バイパスに照射するのでしょうか。

超伝導電流がループ回転して作り出す電磁場の事を「超伝導電磁場」と言いますが、完全無欠の密度の高い電磁場を作り出すと、磁石の磁束を遮断するばかりか、他の電磁線はもちろんの事、天体のテトラ力体が繰り出す重力線までシャットアウトしてしまう事から、その超伝導電磁場が空中に浮上する事になります。一般の宇宙人達は「π-電子tube」と呼ばれる電子管を円盤の船体に巻きつけて、円盤ごと超伝導磁場の中に包み込んで、円盤の体重自体をゼロにしています。このπ-電子技術を創造主が最初に人類に伝授したのが今から46万年前の話、プレアデス民族に教えたのが最初でした。無論、無重力浮上だけでは円盤は造れませんが、無燃料の永久推進力など様々開発されており、銀河の諸先輩達は非常に頭が良かった事になります。さて、銀河の宇宙人達が普通に生産している「π-tube電子管」ですが、彼らは一体どういう手法で「π-電子配列帯」を作り上げているのでしょうか。実は彼らは物質から陰電子や陽電子を集めている訳ではなく、任意の宇宙空間に普遍的に存在している「電子対」を電子管の中に集めて固定しているだけなのです。この宇宙には宇宙開闢時に大量に作られた電子対が存在しており、それは宇宙の何処にでも(例えば人体の中にも)普通に存在しているものなのです。

イギリスのデラックは陰電子と陽電子を衝突させると両者が忽然と姿を消してしまう事から、反粒子同士のアニヒレーション概念(対消滅)を提唱しました。数学者である彼は「1-1=0」という間違った数理観念に取り憑かれていたのです。電子と反電子、陽子と反陽子、中性子と反中性子などは反粒子消滅を起こすと信じて疑わなかった訳ですが、それは男性と女性が対消滅すると言っている様なもの、「冗談も大概にしろ」と言いたくなります。反粒子同士が出会うと結合してしまう事から、互いの電荷が相殺されて検出が難しくなる為に一見消えた様に見えるだけの話、酸性とアルカリ性が中和してどちらの性質も示さない中和物に変じるのと一緒です。従って、陰電子と陽電子が横結合した電荷的に中和物を呈している「π-電子」は空間の何処にでも存在するものですが、地球科学には電荷計測器しか無い為に、電荷が無い物質は基本的に検出出来なく、実際はあるのにその存在が確認出来ない事になります。任意の空間に対してガンマ線を照射してやると、陰電子と陽電子が同時に空間から飛び出して来る事は承知の通り、その理由はガンマ線を吸収した電子が励起されて、互いの結合を解いて単体として遊離したからです(単体になれば電荷が復活する)。

宇宙人が調達しているのは「空間対電子」であり、その安定した横結合を反応性の高い縦結合の方に切り替えて、互いに自動連結させて行くという生産手法を用いています。問題は「一体どうやって空中π-電子を操作するのか」であり、べつに電子だけの話ではありませんが、「粒子を操作する能力」、そこに妙技がある訳です。宇宙人達は水分子を操作して常温で六員環結晶を配列させたり、固体の金属結晶の配列を変化させたり、粒子や分子を操作する能力に長けています。それはべつに宇宙人でなくても、人間の身体もアクオン電線(水六員環電線)を形成して行くのだから、体は操作術を知っている事になります。知らないのは西洋アンポンタン民族であり、その野蛮な文化に洗脳されてしまったお馬鹿達、インテリぶっても頭がパーなら仕方がありませんね。人体をよく研究して、人体から教えてもらっては如何でしょうか。他の宇宙人達もそうして来たからです。地球の科学者達に対して言いたい事は一つ、それは電気を正しく認識して、もう少しましな発電システムを考案する事でしょうか。まずはボルタの電池を正しく理解する事であり、希硫酸水の中に形成されている電子バイパス群を確認する事です。電流(電子配列帯)を生み出す為にいちいちコイル発電機を使用しなくても、地球そのものが超大な電圧源であり、起電流など空間からいくらでも取り出せる筈です。もう少し頭を使う癖を身につけましょう。

Comments are closed