〈重力概念: 重力の正体(その1)〉

a) 重力は質量引力なのか?

物理学を忌み嫌う方が多いが、それは多分、現代の物理学が自然現象を言葉による説明では無く、数式を用いた数理で説明しているからだと思われる。では「地球の物理学者はなぜ、数学で表現しようとするのだろうか?」、その理由は明白であって、理論的に納得の行く説明が出来ないから、つまり本当の真実が分からないから、現象の一部を捕らえて数理化し、もっともらしく誤魔化しているに過ぎない。実は重力を正しく説明できる者など地球人には誰も居ない。なぜならば、重力とは目では確認できない天体のアストラル領域から生み出される力だからである。ちなみに、読者の皆様の中で重力に関する予備知識が必要な方は、ウィキペディアの「重力」の項目を読んでもらうと、自然科学の歴史が書かれており、過去に誰がどんな重力仮説を提唱して来たのか、その経緯が書かれている。興味のある方は是非、正月休みにでも、ゆっくりと重力に関して色々思考を巡らせて欲しい。地球科学は結局、ニュートンの質量引力説を採用してしまうが、林檎は本当に地球引力に引かれて落下したのだろうか。もし、それが本当ならば、地球が引力線なるものを林檎に放って、その引力線が林檎を捕獲し、地球へ引き戻している現象が落下運動の正体だと言う話になってしまう。常識的に考えても、重力が引力であるとは考え難い。

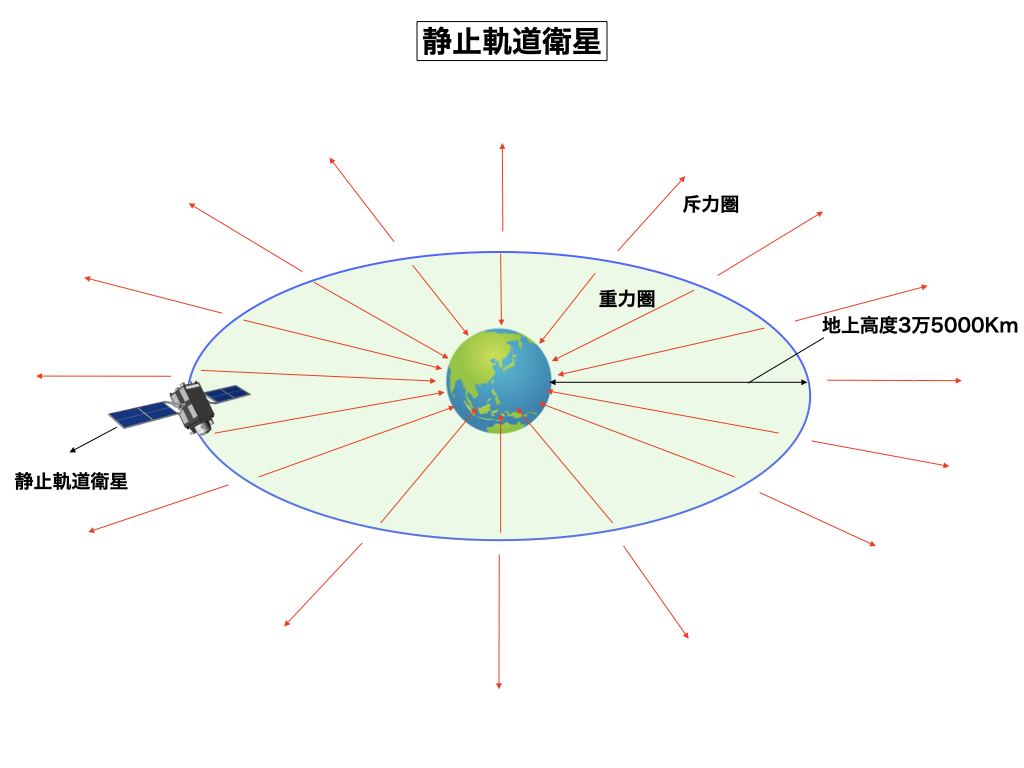

地球人が大気圏外へ人工衛星を飛ばす様になってから、新しい事実が色々と分かって来た。地上高度3万5000kmを境にして、それより内側に存在する物体は徐々に落下し、やがて加速度的に垂直に落下し地上へ達するが、その軌道より外側に存在する物体は逆に徐々に離心して、やがて加速度的に遠ざかり最終的には磁場圏外へと弾き出されてしまう。従って、静止軌道衛星は「落ちもしない」また「遠ざかりもしない」中間点の高度3万5000kmの安定軌道を維持する必要がある。と言う事は、地上高度3万5000km付近に「重力圏」と「斥力(せきりょく)圏」の境目が存在する事であり、ならばニュートンの「万有引力仮説」など成り立つ筈も無い。そもそも物体を落下させる「力」とは「地球引力」なのだろうか。つまり重力とは物体を引っ張る力なのか、それとも物体を押して地表へ落下せしめる力なのか、漢字の意味合いから言えば、重力とは物を押し付ける力の方の意味になるが(漬物石の力)、単細胞頭の西洋人にはその違いが分からないのだろうか。銀河一般科学の常識では天体磁場圏(渦磁場)には力場系(重力)と磁場系(潮汐力)の二種類の異なる力が作用しており、重力圏とは第6磁場圏から天体の中心点に作用する性質のものであると語られているが、それが本当なのではないだろうか。

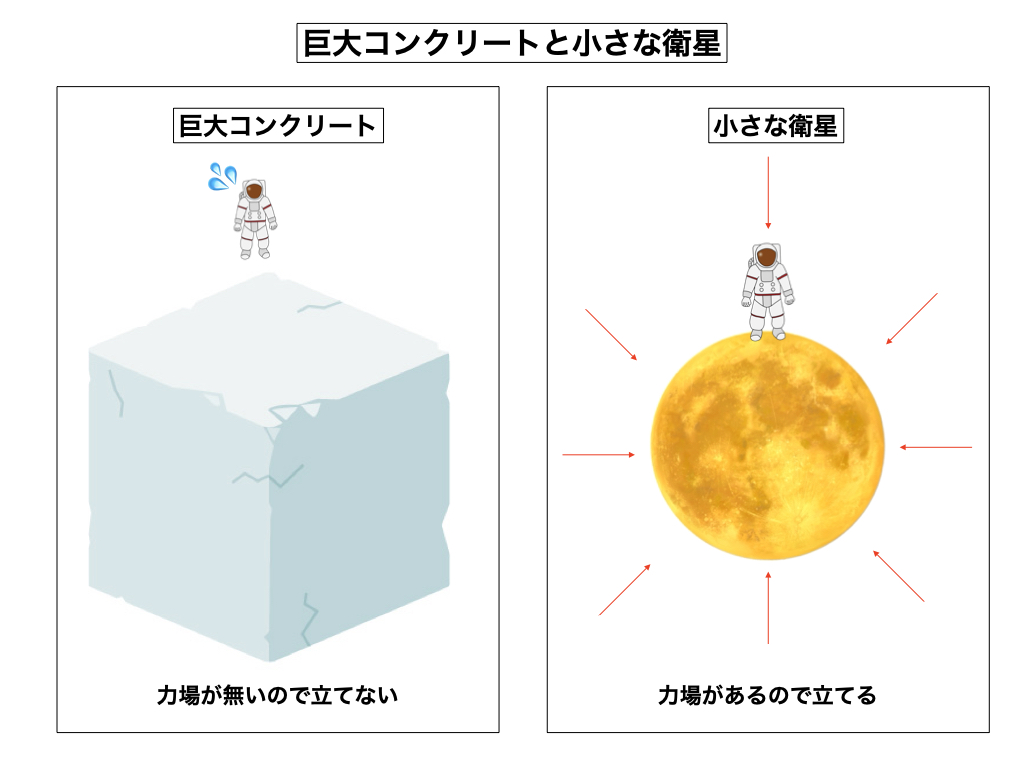

物体質量や物質密度が「引力」を有すると言う西洋人の発想がそもそもおかしい。地球と同質量の巨大な物体を人工的に作り出して宇宙空間に浮かべれば、その物体の引力のお陰で人間が物体の上に立てるとでも思っているのだろうか。しかし、仮に直径が5mの小さな岩石球であっても、それが天体の一員であれば、人間はその岩石の上に立つ事が出来る。物質の総質量や総体積の問題では無く、重力を産み出す所の「力の場(力場)」がその物質に存在するや否や、それが問題であって、多くの天体物質は力場を保有している理由から、小さな衛星でも岩石星でも人間が降り立つ事は可能なのである。地球の科学史に於いて、信憑性の高い重力仮説を述べているのは「デカルト」と「ホイヘンス」ぐらいなもの、彼等は天体の「エーテル渦動説」を説いており、渦巻が有する求核的(渦の中心点へ向う様)な力が重力であると説明している。ちなみに、デカルトとホイヘンスは「神々ヒューマノイド」、それに対してニュートンやアインシュタインは「オリオン・ヒューマノイド」である。前者は重力とは向心系の力であると述べているのに対して、後者は引力系の力であると主張している。

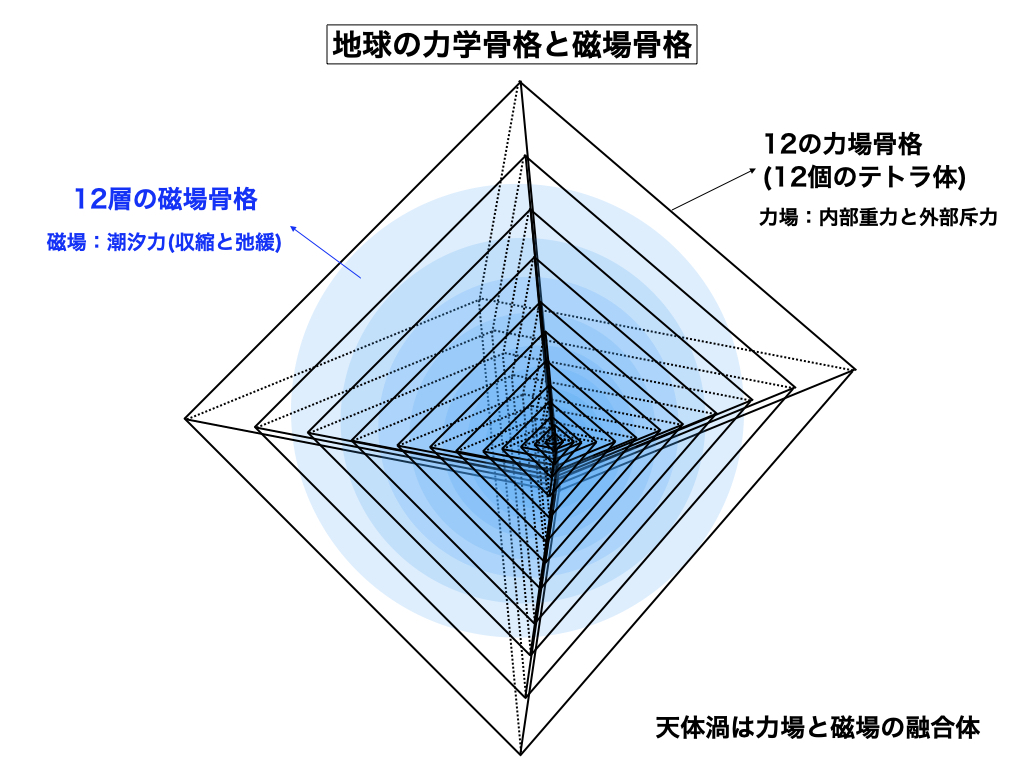

デカルトとホイヘンスの重力仮説に間違いは無く、概ね正しいと言える。だが、地球の中心点に向心する力には種類が在って、一つは重力、もう一つは潮汐力と呼ばれる二種類の力である。正確に表現すれば、これらの力は「天体力場の重力」と「天体磁場の潮汐力」の事であり、どちらも頭の上から天体の中心点に対して作用して来る向心系の力である。前者は物体を渦巻の中心点へ押し付ける一方的な力であり(気の粒を一点に集中させる力)、また後者は収縮と弛緩を繰り返す渦磁場の生理運動(呼吸運動)に基づく力(回転磁場の圧縮力)である。大きい物も小さい物も天体は皆「気の粒(サイ粒子)の渦巻」に他ならなく、その渦巻の力学骨格は12力場(12個のテトラ体)を呈し、またその力学骨格に沿って12層の磁場骨格が後から形成されて来る。早い話が天体渦とは力場と磁場の融合体であって、力場は内部重力と外部斥力という相反する力を有しており、また磁場は位相運動に象徴される潮汐運動(収縮と弛緩)を起こしている。そもそも生命の原点とは渦巻に在って、渦巻を正しく理解する事が、生き物も含めた宇宙の森羅万象を理解する為の早道だと言えよう。

ここでもう一度、頭の中を整理して考えて見よう。一見、平面的に見える渦運動であるが、アストラル眼で覗き込んで、その構造を解析して見れば、渦巻は皆「球体」を呈している。それも一つの単独球体では無く、渦層(かそう)に準じた複数の同心球が積み重なった複合球を形成している。一つの渦巻球体は大別すれば12個の同心球体から構成されているが、その一つ一つの同心球の構造を解析してみれば、力場層の内部に磁場層が組み込まれている二重構造を呈している。渦運動の始まりは力線の四角形運動から始まり、力学的な骨格(テトラ骨格)が最初に形成されてから、後から気流が力場に流れ込んで力学的な構造に沿った実際の渦運動が起こる。この原理は宇宙空間の渦巻(気の粒の渦巻)も、また大気の渦巻も、あるいは水面の渦巻も基本的な原理は皆一緒であって、一見平面的に見える台風の渦巻も実は力場と磁場から構成される複合的なアストラル球体を呈している。

さて、我々人類は惑星渦巻の内部で暮らしており、渦巻の中心物体(コア=物質地球)の表層面で生命を営んでいる。環境的に渦巻内部の物理作用を被る事は当然の話、渦巻自体も回転していれば、またその中心物体も回転している事から、星や太陽や月の周回運動は当たり前の自然現象に他ならない。地表には回転力場から惑星の中心点へ入力して来る重力線が均等に作用しており、また回転磁場が行う約6時間周期の潮汐力が作用している。そもそも渦巻の内部重力とは「気の粒」を回転の中心点に集約せしめる力であって、目に見える物質(物質は全て気の粒から構成されている)を集める力に他ならない。当然、気の粒から構成されていないアストラル物質は例外であり、重力線の作用を被る事は無い。重力線の特徴はそれが均等均一に作用する力線であり、落下物がそのサイズとは無関係に均等な速度で地上に到達する特徴である(等速度落下の原理)。つまり宇宙戦艦ヤマトの船体と、募金用の羽針が、同時に着地するのだから驚きである。また重力は力場の回転速度(星の自転速度)によってその威力を増大させる性質があり、更に力場の階層分に比例した加速度を有するという摩訶不思議な性質を備えている。

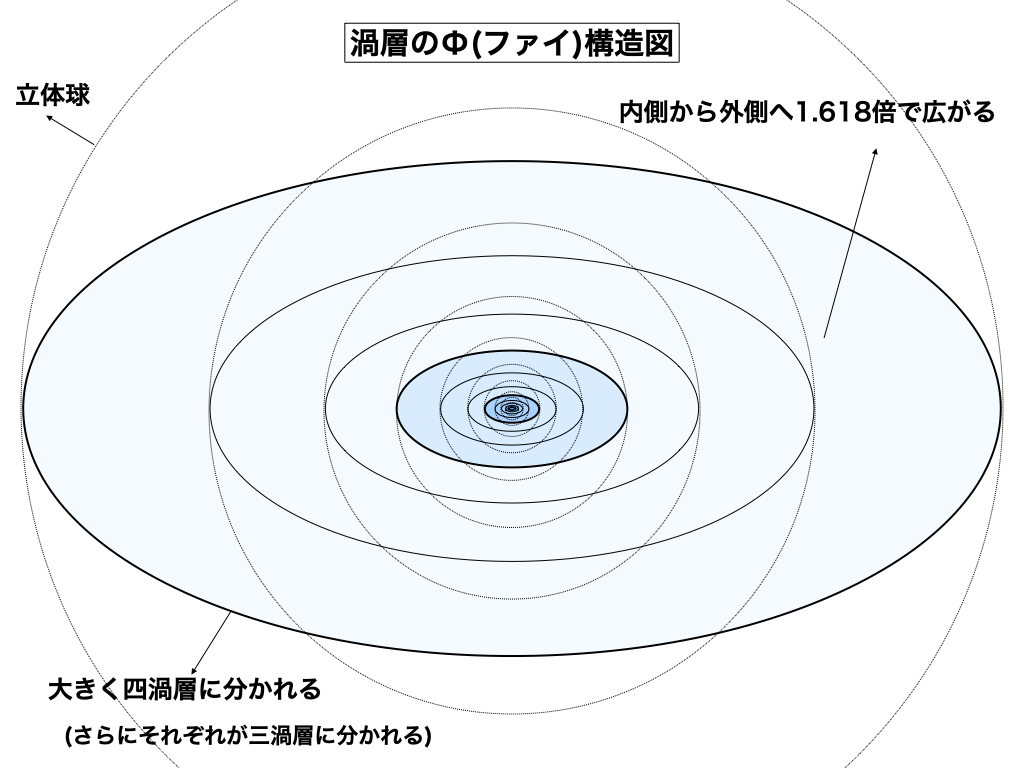

渦巻の渦層(かそう)は基本的に内側から外側に向かって「1.618倍」づつ渦層の間隔を広げて行く。これを渦巻の「φ(ファイ)間隔構造」と称するが、真上から覗いて良く観察して見ると、渦巻全体は大きく四渦層に分かれており、またこの四渦層の内部はそれぞれが三渦層に分かれている。早い話が大別すれば、4×3=12の渦層から構成されているのが渦巻の標準的な形状である。これらの12渦層が立体球をそれぞれ囲っており、赤道を中心にして12力場(12力界球)と12磁場(12磁界球)が並立形成されている。銀河や星や惑星や衛星や浮遊岩石が自然に回転運動を起こす事は有り得ない。その物体の周囲を観察すれば必ず渦気流が回転している。宇宙空間に於いては、目に見える実体物とは全て渦巻の中心物体なのである。また渦巻には天体渦の様な大規模な空間渦もあれば、拡散渦と呼ばれる極小の渦も存在していて、これらの拡散渦とは所謂「素粒子(陽子、陰子、電子、反電子)」のことである。

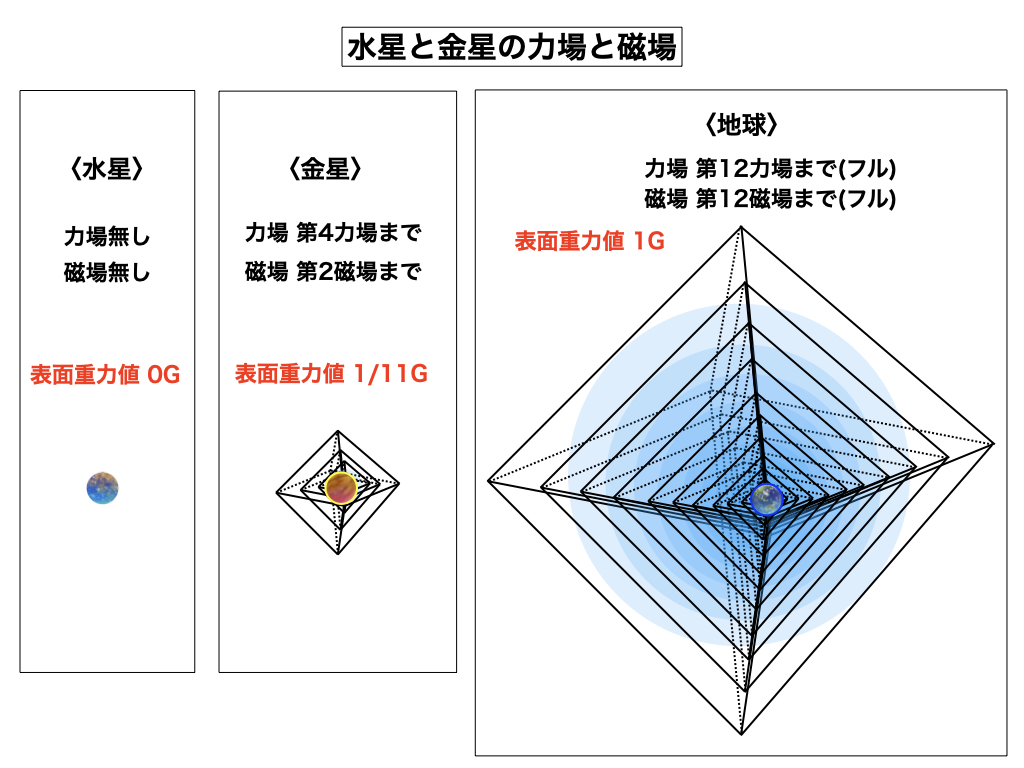

ニュートンの「万有引力仮説」は「渦磁場の潮汐力」を数理で表現したものであるが、これに関しては後章で詳しく説明して行くが、ここでは先ず「天体力場」の重力に関して具体的に説明して行こうと思う。月や金星や火星の表面に人間は立てるが、水星の表面には人間は降り立つ事が出来ない、と言ったら、天文学者であるあなたは笑うだろうか。水星は人間が立てないばかりか、ロケットすら周回運動(軌道運動)が出来ないと言う「完全に死んだ惑星」である。なぜならば、水星には既に「力場」も無ければ「磁場」も無く、星自体に何の力も残って無いからである。そもそも重力とは物体引力では非ず、物体の質量や密度とは無関係に作用する力である。人間が月面に立てる理由は、月には微弱ながらも力場も磁場も残っており、天体渦の残骸骨格を有しているからである。衛星の月には外側(第7層以上)の力場や磁場は既に消失しているものの(スピン停止)、内側(第6層以内)には4段階に渡る力場層と、コアの中心部には第1磁場層が残っている。その為、月の表層部ではロケットは周回運動ができるし、また月の重力値は地球の1/11程度であるが、微弱であっても重力が作用している事から、人間は月面に立つ事ができるのである。

今度は金星に付いて分析して見よう。金星の質量は地球サイズであるが、表面重力値は月と一緒であって(第4力場圏まで残っている)、その値は地球重力値の約1/11である。月と違う点は金星には惑星表面の第2磁場圏(高度2000mぐらいまで)が残っており、表層部には潮汐力が作用し、大気が運動を起こしている事である(大気のスーパーローテイション)。金星はもともと左スピンの惑星であるが、外側の力場圏や磁場圏を失ってスピンが停止した際に、もともと地球と中心磁束で結ばれていた理由から、今はその反動で僅かに右スピンを呈している。当然、金星には外磁場が無い理由から、火星とは異なり、ロケットは惑星の外周軌道を回れないが、力場圏が存在する表層部の内周軌道ならば何とか回転する事が出来る。火星の衛星である「フォボス」と「ダイモス」は水星同様に力場も磁場も消失しており、人間が降り立つ事は出来ないが、たとえ岩石星であろうとも、力場や磁場が残っておれば、ロケットを着陸させる事ができる。重力の強さは自転力の速さ(天体渦の回転速度)で定まり、またその加速度(落下速度)は力場の段階数で定まる。地球の場合は火星や木星と一緒であり(第6力場圏を保有)、地表までは第五段階加速を落下物体に対して与える事ができる。また木星や土星は僅か10時間余りで自転しており、その表面重力値は地球重力の約360倍にも達する。

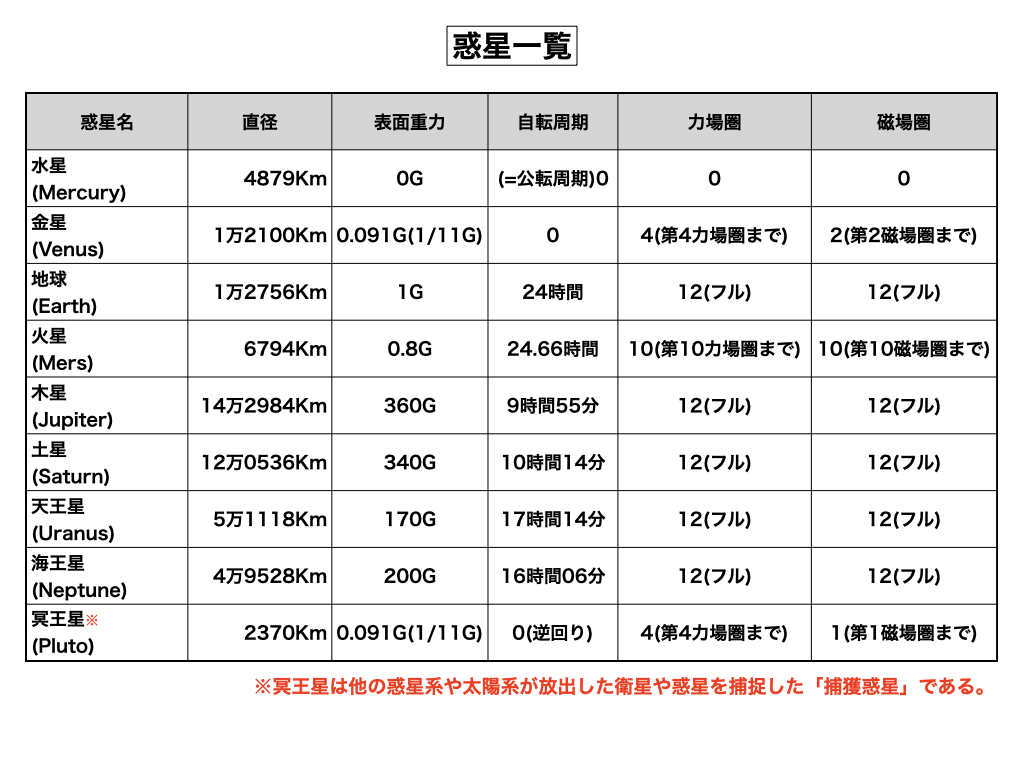

もし仮に地球人類が有人探査船を木星まで飛ばす事ができて、木星表面に着陸しようと考えれば、現在のニュートン力学を用いた重力計算法では3G(地球の三倍)程度の値であり、物理的に決して降りられない環境では無い。しかし、実際の木星表面重力値は360Gにも及んでおり、木星に着陸するや否や探査船も内部の乗組員も一瞬で押し潰されて皆ペシャンコである。「中学生でもあるまいし、今時なぜ幼稚なニュートン力学など用いて計算しているのか」と腹立たしいが、残念ながらこれが地球科学の現状に他ならない。下記は宇宙科学の資料に基づく惑星の表面重力値と、その惑星が保有する今現在の力場数と磁場数の一覧表である。また惑星を周回する代表的な衛星群も幾つか示しており、参考にして頂きたいと思う。

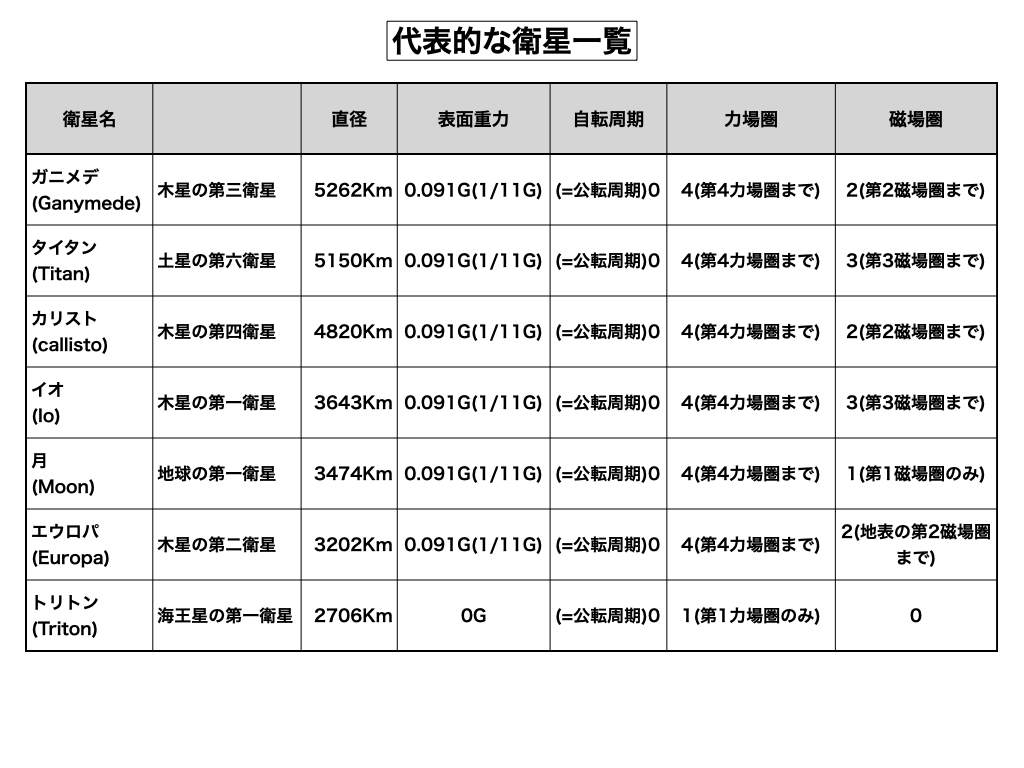

○ ガニメデ(Ganymede)・・・木星の第三衛星、直径5262km、表面重力0.091G(1/11G)、自転周期(=公転周期)0、力場圏4(第4力場圏まで)、磁場圏2(第2磁場圏まで)。ガニメデは太陽系最大の衛星であり、地表に第2磁場圏を持ち潮汐力を有するが、地球人の予想とは異なり水は地表にも地下にも存在せず、また有機物も殆ど存在しない岩石星である。大気の主成分はアンモニアと炭酸ガスとメタンガスである。また木星の第一衛星(イオ)も第二衛星(ユウロパ)も第三衛星(ガニメデ)も、いずれも木星の第3磁場圏に存在する衛星であり、互いに公転運動共鳴を起こしている。

○ タイタン(Titan)・・・土星の第六衛星、直径5150km、表面重力0.091G(1/11G)、自転周期(=公転周期)0、力場圏4(第4力場圏まで)、磁場圏3(第3磁場圏まで)。土星最大の衛星で木星のガニメデの次に大きい。第三磁場圏(大気圏)を有して大気層と潮汐力を保有している。地表の水は氷で存在するが、地下のマントル付近の水は液体でも存在している。水の量は結構多く、また有機物も豊富に合成されており、火山が存在するのが特徴である。大気の主成分はアンモニアとメタンと炭酸ガスである。

○ カリスト(Callisto)・・・木星の第四衛星、直径4820km、表面重力0.091G(1/11G)、自転周期(=公転周期)0、力場圏4(第4力場圏まで)、磁場圏2(第2磁場圏まで)。木星では2番目、太陽系全体でも3番目に大きい衛星。カリストの公転軌道は木星の第4渦流の端(第4磁場圏と第5磁場圏の境目)に位置しており、地球の月と同様に自転周期と公転周期が完全に一致している。その為、カリストは常に同じ顔を木星に向けている。地上に位置する第2磁場圏と言っても、その高度は700m前後、水も有機物も火山も存在しない単なる岩石星である。

○ イオ(Io)・・・木星の第一衛星、直径3643km、表面重力0.091G(1/11G)、自転周期(=公転周期)0、力場圏4(第4力場圏まで)、磁場圏3(第3磁場圏まで)。木星では三番目に大きい衛星だが、衛星全体でも四番目に大きい。イオの最大の特徴は大気圏(第3磁場圏)を有している事であり、その潮汐力は勿論の事、火山運動が盛んな事である。しかし、イオは木星の重力下に位置して、母星と至近距離に在る事から、イオの大気成分や水や有機物の材料成分は、その大半を木星に分取られてしまう。またイオは木星の放射能体(地球でいうバンアレン帯の事)に公転軌道が位置している。

○ 月(Moon)・・・地球の第一衛星、直径3474km、表面重力0.091G(1/11G)、自転周期(=公転周期)0、力場圏4(第4力場圏まで)、磁場圏1(第1磁場圏のみ)。月は今から約20億年前に渦磁場の外周を失い、スピンが停止して「死の星」へと変じた。月がそれまで生産した多くの生命素材は地球に吸収されて、月のお陰て地球は生物を宿す事が可能となった。まあ、それが衛星本来の役割であるが、そもそも惑星を原子核に例えれば衛星とは内蔵電子であり、電子軌道磁界の「向心力」が原子核へ物質素材を送り届ける原動力なのである。重力圏とは物質(気の粒)を集める領域の事だが、第6磁場圏(重力圏)以外の物質を集約する為には、惑星(母星)は子星(衛星)の外周運動に頼らざるを得ない。衛星は惑星渦の渦流に乗じて公転運動をしており、衛星の仕事とは基本的に惑星へ物を送り届けるのが、その本来の役割なのである。

○ エウロパ(Europa)・・・木星の第二衛星、直径3202km、表面重力0.091G(1/11G)、自転周期(=公転周期)0、力場圏4(第4力場圏まで)、磁場圏2(地表の第2磁場圏まで)。木星のガリレオ衛星の中では一番小さいが、太陽系の全衛星群の中では月に次いで6番目に大きい。ツルっとした滑らかな表層面をしているが、表層にも地下にも水は一滴も無い所の無機の岩石星である。地球の科学者は写真映像から物質成分を類推しているが、我々は現地の様子を実際に見て報告しており、適当な意見を述べている訳では無い。エウロパの表層にはイオの様な火山は認められないが、地表の第2磁場圏が存在する事から地下では潮汐力に基づいたマグマの運動が起こっており、また地表付近にはある程度の大気(メタンやアンモニア)が存在している。時折、岩盤が割れて地表に「気ガス」を噴き出しているが(地震雲の発生)、これは水蒸気ガスでは無い。

○ トリトン(Triton)・・・海王星の第一衛星、直径2706km、表面重力0G、自転周期(=公転周期)0、力場圏1(第1力場圏のみ)、磁場圏0。トリトンは海王星で最大の衛星であり、太陽系の衛星群の中では七番目に大きい。この衛星には表層に力場圏が無い理由から、人間もロケットも降り立つ事は出来ない。また、トリトンは「逆行惑星」であり、海王星の回転とは逆向きに公転運動を行なっている。太陽系外のカイパーベルト岩石帯から飛来した捕獲惑星であろうと推測されているが、我々の調査では隣の恒星である「α-ケンタウリ」の第七惑星に所属していた衛星である事が判明している。トリトンのコアは既に消え失せて岩石化しており、また大気も水も一滴も存在しない無機の岩石星(星の残骸)である。

b) 系内重力と系外向心力

この宇宙は「気の粒: psy(サイ)粒子」の開闢(かいびゃく)運動に基づく渦系(vortical system)の世界である。極小の素粒子から巨大な天体まで回転運動をする物は全て、その回転力は渦運動に由来している。宇宙空間に発生する「気の粒の渦巻」、その姿は銀河系の渦巻映像に象徴される如く、人間の目で確認できない訳では無い。恒星にしても惑星にしても、目に見える天体は全て渦巻の中心物体(central matter)に過ぎなく、地球という実体物が自転しているのでは無くて、地球渦流(地球系)ごと回転している事実を、我々は改めて認識し直す必要があるだろう。空間渦の中心点に対して重力が作用し、そこに宇宙開闢時に発生した空間ガス(重水素ガス)が集約されて、天体の中心物体(コア)が誕生している。渦巻の中心点とは所謂「ブラックホール」に他ならない。ニュートンの様に天体重力を物質引力にすり換えてしまえば、プラックホールの中心部に巨大質量の仮想物(ダークマター)の存在を想定しなければならない。しかし、重力とは渦系の内部力であって、空の上から地球の中心点に向心して来る力だと解釈すれば、道理に適った無理の無いシンプルな理解が可能となる。

宇宙創成期に、空間に発生する二元的な平面渦とは、三次元立方の物質世界を導く為の手段であり、渦巻の土台骨格をなす力学的な四角形運動が渦運動の前駆体である。この前駆体が正八角錐状の「テトラ骨格」を囲って、渦巻の中心点には球体状の中心物体が形成されて来る。一見すれば、単なる平面的な渦巻の形状にしか見えないが、渦巻の周囲には力線が織りなす力学骨格が存在していて、その力の場(テトラ場)の内部力こそ「重力」の正体に他ならない。渦巻が壮健な状態(12力場と12磁場を有する成熟体)であれば、その内部の第6力場(第6磁場)以下は重力圏を呈し、またそれより外側は反対の斥力圏を呈している。この状態では第6力場より外側に存在する物質を渦巻の中心点へ送り届ける事は難しい。そこで惑星渦は子星の衛星渦の公転向心力を借りて、より遠くにある物質を惑星渦の中心部へ送り込む事ができる。原子核と外殻電子が行う「気の粒の獲得手段」と全く同じ原理を用いて、太陽や惑星はその渦系の中心点に物質を集約している。荷電粒子の公転運動が形成する二次的な「力の場の形成」と、その力の場が生み出す向心力線のメカニズムを説明しようと思う。

渦巻の発生当初は皆「求核渦」を呈しており、馬力のある若い渦巻は12力場そのものが求心的な重力場を呈している。しかし、時間が経過し回転力そのものが下降して来ると、等速度円運動に近づくに連れて内部から遠心性の斥力が台頭して来て、内部重力よりも外部に対する渦巻の作用力の方が高じて来る。食欲が旺盛な子供時代は自身の成長にあくせくしているものだが、大人になるに連れて取り巻き環境や人間関係の方に比重を置き始め、自分だけ良ければそれで良かった自己中の時代は終わりを告げる。渦巻も人間も一緒なのである。これは今から約60億年前の話であるが、地球渦流が求核渦だった時代に、地球は二つの系外衛星を有していた。その二つの衛星は今から40億年に手放してしまうが、地球は渦巻の外にまで重力圏の裾野を広げて貪欲に食べていた時代があった。龍神資料に基けば、その二つの衛星の名前は神語で「フキク」と「シキウ」、その意味は「禊(みそ)ぎ」と「願い」である。両衛星は遥か昔に太陽系外へ放出されてしまうが、系内に在っても、また系外に在っても、母星と子星の関係は原子核と電子の関係と一緒、地球は「1s軌道電子(フキク)」と「2s軌道電子(シキウ)」を保有していた事になる。

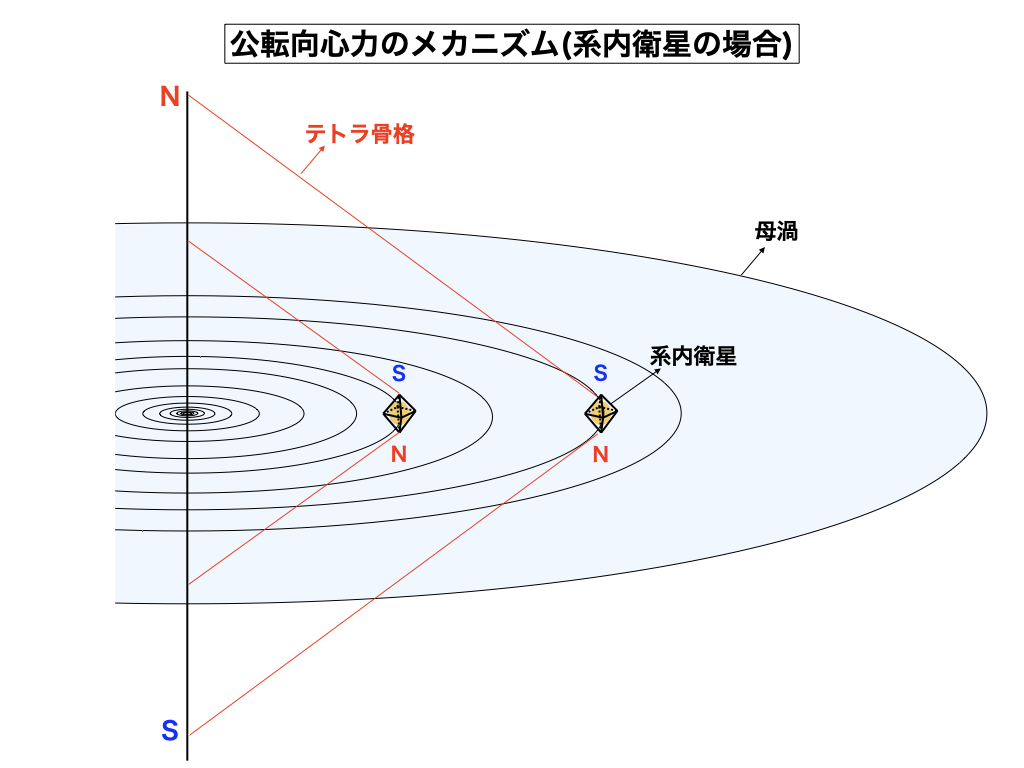

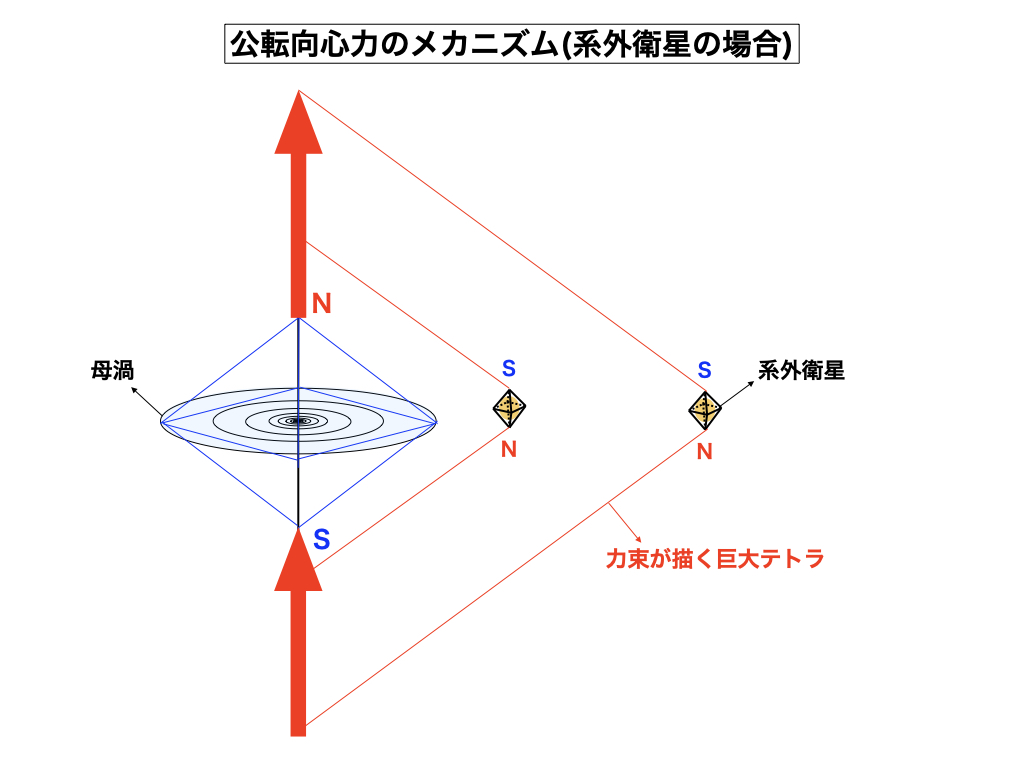

さて、母星(親渦)と子星(子渦)の力学的な関係性に付いて説明しようと思う。上図に示す様に、母渦に対して子渦は必ず磁極を反対(逆様)に向けて公転運動をしており、両者は互いに中心力束で結ばれた状態で回転をしている。当然、子渦が描く軌道は正八角錐のテトラ形状である。でもそれは系内の子渦の話である。系外空間に対する渦巻の中心力束の作用範囲は最大で渦半径の7倍にも及んでおり、我々の想像を超える様な遠い距離まで影響力を及ぼす事ができる。物体地球の半径は6300kmであるが、地球渦(力場圏)の半径は800万kmにも達する巨大なもので、その7倍の効力範囲といえば実に5600万kmにも及ぶ。金星と地球が力束の「糸」で物理的に結ばれている事も納得せざるを得ない。ちなみに地球の系外衛星だった「衛星フキク」は地球の中心から約2000万kmの外軌道を周回し、また「衛星シキウ」に関しては約3200万kmの外軌道を周回していたらしい。参考までに金星と地球の距離は約5000万km程度である。では系外衛星の場合、一体どういうメカニズムで力場を囲い巨大な重力圏(公転向心力)を産出しているのだろうか。

上図に示す様に、系内公転も系外公転も基本的に形成された力場は「W(ダブル)円錐形状」を呈するが、衛星は滑らかに公転軌道を一定速度で円運動しておらず、まるで四つ角がある四角形運動をしているかの様な動きの変化を見せる。渦巻回転自体もそうであるが、良く良く観察すれば完全無欠の円運動など自然界には存在せず、円運動とは根本的に力線の四角形運動の角が取れて(丸まって)変化したものに過ぎない。系外軌道の場合も歪(いびつ)な形状ではあるが、基本的にテトラ構造を囲っており、親渦の外周を子渦が回転すれば、その軌道半径に準じた分(ぶん)の二次テトラが形成されて、親渦は自己のテリトリーを拡大させる事ができるのである。その理屈は原子核と外殻電子の関係性と一緒、これが力学原理なのである。残念ながら、地球科学には「磁場」という概念はあるが「力場」という概念が無い。力場の概念が抜けているから、重力の意味が分からず、だから反重力も生み出せず、未だに火薬ロケットの世界から抜け出せないでいる。星と星は万有引力で互いに均衡を保っている訳では無い。万有引力など真っ赤な嘘であって、星同士もまた素粒子同士も「テトラ力体の相互作用」で成り立っているのである。

【音声読み上げ】

Comments are closed