〈首から下のホルモン〉

前回に引き続いてホルモンの話となります。首から下のホルモンに関しても地球医学ではまだ知られていないホルモンが多く、また実践治療に使われる「人工ホルモン」の数量も多いのが特徴です。病気と直接関係するホルモンが多い理由から、医学生や現場の医師達には必要べからざる必須な医療知識であると思います。

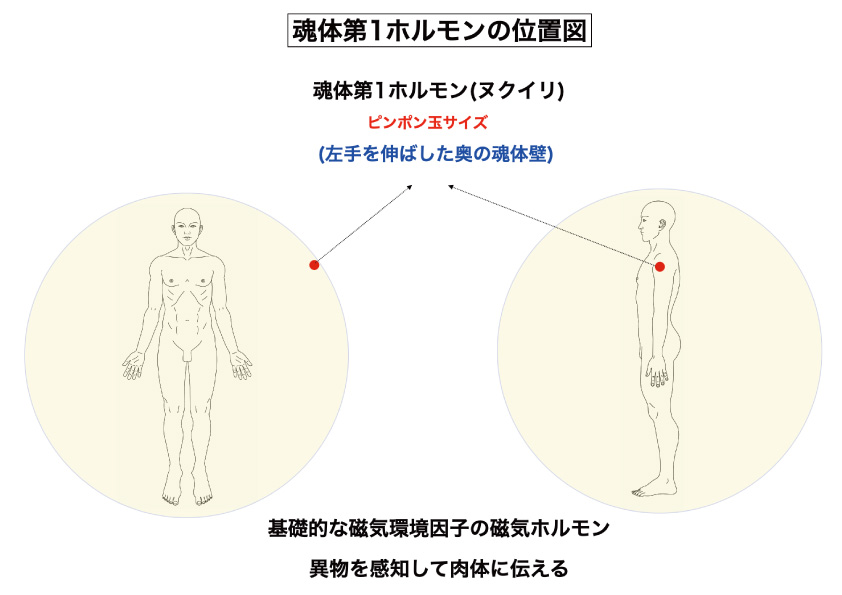

※ 魂体第1ホルモン(ヌクイリ)・・・このホルモン腺(ピンポン玉サイズ)は両手を広げた状態で、左手の奥の突き当たりの魂体璧に位置しており、生体の大変重要な環境因子を担うホルモンを放出している。オーラ球は個々の生命体に取って、その「生命型(磁気型)」に則した基礎的な「磁気環境」を用意する場であり、細胞電磁場を有する肉体の体細胞群はその環境の中で息づいて活動している。魚から海水と言う環境因子を取り払えば、生きて行く事が出来ない様に、魂体の魂体たる所以は肉体を生かす為の取り巻き環境を用意している場である事だ。このホルモンは別名を「体感受ホルモン」と呼ばれており、基礎的な磁気環境因子であると同時にオーラ球内に侵入した異物を感知して肉体側に情報を伝える役割を担っている。ちなみに、左手の奥側にホルモン腺が位置する理由は、左軸を起点とした回転運動に関係しており「左電磁場」に起因している。

このホルモン腺が物理的な打撃によって破壊されるか、もしくは魂電位が極端に下降した場合は、場環境が薄れて裸の状態となる。それは水磁場からマナ板に上げられた魚と一緒の状態、外磁場を失った体細胞群はその異常事態を感知して騒ぎ出し狂乱状態へと変じて行く。難病の「好酸球性の疾患」の多くが、この場環境変化(ホルモン減少)に関係したものである。宇宙医学では壊れたホルモン腺は修理する事が可能であり、また下降した魂電位は調節して上昇させる事が出来る。

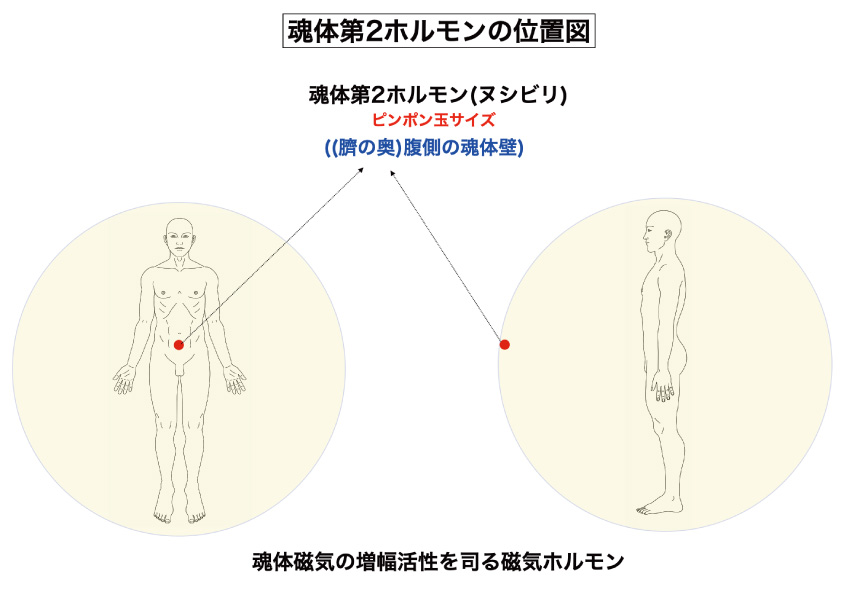

※ 魂体第2ホルモン(ヌシビリ)・・・このホルモン腺(ピンポン玉サイズ)は身体の腹側(臍の位置)から真正面の魂体壁に存在する器官であり、魂体磁気の増幅活性を司る磁気ホルモンを放出している。このホルモンは外磁場を介して肉体内部の細胞電磁場まで伝わる理由から、「細胞活性ホルモン」と呼ばれており、このホルモン量に不足が生じた場合は体細胞の活性が失われて各種の新陳代謝が一挙に下降して来る。つまり、魂体の第1ホルモンと第2ホルモンで肉体は生かされている訳であり、その様な意味では「魂体の命=肉体の命」だと言っても構わない。魂体を失えば肉体は生きられないのである。第1ホルモンが減じれば皮膚異常が出現して来る為に気が付き易いが、第2ホルモンの減少は全体的な活力の低下として現れるので気が付き難いと言う特徴がある。アストラル体と言えども、魂体は物理的な打撃でも損傷を受けてしまう為に、交通事故後とか、落下衝撃とか、爆風被災とか、格闘家などの場合は魂体が深傷を負っている場合が多いので注意する必要がある。

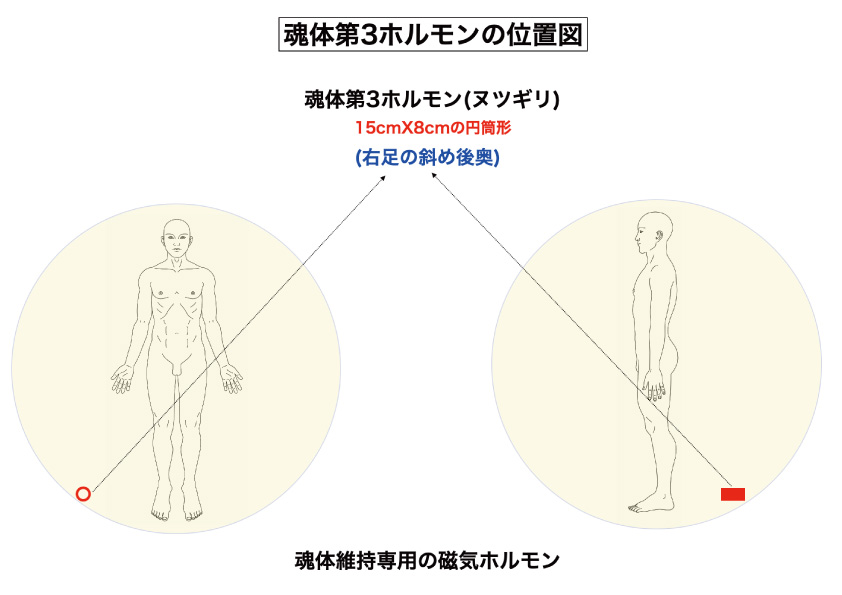

※ 魂体第3ホルモン(ヌツギリ)・・・このホルモン腺(長さが15cm厚さ8cmぐらいの円筒形の筒)は右足の斜め後方の魂体癖に存在する器官であり、ここから魂体壁全体をガードする磁気ホルモンが放出されており、肉体には直接作用しない魂体維持専用のホルモンである。しかし、この部位が壊されてしまうと魂体の電磁線集合体の強度が薄れて、磁場の独立性を失い、他の魂体の侵入を簡単に許してしまう様になる。特に普段は地面や建物の床にめり込んだ状態の器官故に、いつの間にか打撃を受けて傷付いている場合が多い。修理が可能である事から、定期的な検診が必要である。また魂体は「物質貫通弾」を被弾しているケースが多く、また霊体のズザネ弾攻撃でも傷付くので、霊障が多い方は特に気を付ける必要がある。

※ 〈甲状腺関係ホルモン〉

◉ 甲状腺ホルモン(7種類)・・・甲状腺ホルモンの種類は、効能効果は基本的に一緒であり、いずれも体力増強ホルモンである。年代別に効果が強くなっていくが、成分の違いとはヨードチロニンのヨウ素化(ヨウ素数)の違いに過ぎない。

※ 体力増幅ホルモン(T1: 第1段階: 0歳〜6歳)

※ 体力増幅ホルモン(T2: 第2段階: 7歳〜14歳)

※ 体力増幅ホルモン(T3: 第3段階: 15歳〜21歳)・・・トリヨードチロニン

※ 体力増幅ホルモン(T4: 第4段階: 22歳〜27歳)・・・チロキシン

※ 体力増幅ホルモン(T5: 第5段階: 28歳〜35歳)

※ 体力増幅ホルモン(T6: 第6段階: 36歳〜45歳)

※ 体力増幅ホルモン(T7: 第7段階: 46歳以上)

◉ 甲状腺濾胞傍細胞ホルモン(5種類)・・・カルシトニンの種類の違いは効力の違いであり、年代別にその効力は段々と薄れていく。

※ 骨組織成長再生ホルモン(C1: 第1成長期: 0歳〜6歳)

※ 骨組織成長再生ホルモン(C2: 第2成長期: 7歳〜14歳)

※ 骨組織成長再生ホルモン(C3: 第3成長期: 15歳〜21歳)

※ 骨組織成長再生ホルモン(C4: 第4成長期: 22歳〜27歳)

※ 骨組織成長再生ホルモン(C5: 第5成長期: 28歳以上)

◉ 副甲状腺ホルモン(4種類)・・・パラトルモンの種類の違い

※ 血中無機イオン調節ホルモン(PTH-1: 右葉上部)・・・Caイオン調節

※ 血中無機イオン調節ホルモン(PTH-2: 右葉下部)・・・Znイオン調節

※ 血中無機イオン調節ホルモン(PTH-3: 左葉上部)・・・pイオン調節

※ 血中無機イオン調節ホルモン(PTH-4: 左葉下部)・・・Kイオン調節

※ 肺胞保護再生(ミエギオン)ホルモン・・・左肺と右肺の上部(鎖骨の裏側)に存在する肺膜上の2個のホルモン腺(グリンピース大)のうち、外側に位置しているのが「肺胞ホルモン腺」で、中央側に位置するのが「肺膜ホルモン腺」である。このホルモンは肺胞の保護と補修再生を促す常時性のホルモン(ペプチド系)であり、このホルモンが不足すると「慢性閉塞性肺疾患」を併発する。人工ホルモン有り。

※ 肺膜保護再生(ビアギオン)ホルモン・・・肺膜上部の中央側に位置するホルモン腺で、ここから肺膜の保護と補修再生を促す「肺膜ホルモン」が分泌されている。この常時性のホルモン(ペプチド系)の分泌が滞ると「気胸」や「肺気腫」などを併発する。人工ホルモン有り。

◉ 心臓腺ホルモン(3種類+2)

※ 心臓横紋筋収縮運動活性(ムアコギ)ホルモン・・・心臓上部の左心房と右心房の間に存在するグリンピース大のホルモン腺であり、月周期(28日間)の間隔で定期的に活性ホルモンが分泌されている。一般的には「心筋活性ホルモン」と呼ばれる。ホルモン分子そのものが物質信号を発する発信器を呈しており、心筋に対して5620ベルツの信号音で作用を及ぼす生理ホルモンである。

※ 血球離反力増幅(ケーキニ)ホルモン・・・心臓の腹側の中央部(四つの部屋の真ん中)に存在するグリンピース大のホルモン腺であり、ここから心臓内に血球同士(主に赤血球同士)の癒着を防止する「血球乖離ホルモン」が放たれている。人工ホルモン有り。

※ 血液浸潤促進(キオイヒ)ホルモン・・・心臓の裏側の中央部(四つの部屋の真ん中)に存在するグリンピース大のホルモン腺であり、ここから心臓内に末梢血管の浸潤性(血球透過率)を高める特殊なホルモンが分泌されている。

◎ 心臓上部ヒール腺(ヤイヌイ腺)・・・心臓の上部、右心房と左心房の真ん中に位置する直径 3cm大の半球状の大動脈ヒール分泌腺であり、心臓ホルモンの一つである「ケーキニ腺」を包み込んでおり、物質ホルモンと同じ分泌口から動脈血内にヒール・ホルモンを放出する。このホルモンは神語でヤイヌイと呼ばれる全ての血球の細胞電磁場に作用するもので、電磁場の極性力(結合力)を抑制する機能を持った「血球凝集防止ホルモン」と呼ばれている。このホルモンが不足すると、赤血球や血小板細胞が何百も連鎖した団子状態となり、血液があっという間にゲル化してしまう。非常に重要で 基礎的な物理ホルモンの一つである。ヒール腺の合成は可能。

◎ 心臓下部ヒール腺(ヨオヌイ腺)・・・心臓の下部、右心室の辺りに位置する直径5cm大の半球状のヒール分泌腺で、基本的には心臓ではなくヒール腔に存在しているホルモン腺である。静脈血中に放出されるホルモンであって、このホルモンは炭酸ガスと結合したヘモグロ ビンが肺に至るまでの期間、静脈血の中でガスを手放さない様にさせる「炭酸ガス乖離抑制ホルモン」であり、赤血球内部のヘム原子団に直接作用を及ぼす物理系のホルモンである。ヒール腺の合成は可能。

◉ 胸腺ホルモン(2種類+1)

※ T細胞免疫活性(ナイハエユ)ホルモン・・・胸腺と言っても、胸腺の左外側に存在する分泌器官であり、主にT細胞やリンパ球などの免疫力を高める活性ホルモンが常時的に分泌されている。人工ホルモン有り。

※ 指令細胞貪食化促進(クオキエユ)ホルモン・・・胸腺の右外側に存在する分泌器官であり、主にマクロファージや樹状細胞などの指令細胞の細胞膜に作用して貪食化を更新させるホルモンが定期的(7日間間隔: 月周期の1/4単位)に分泌されている。

◎ 胸元ヒール腺(フエオイ腺)・・・両乳首を結ぶ線上の中央部(胸元: 胸腺の外側)にある分泌腺で、直径は3cm、高さは1.5cmの半球状の一つのホルモン腺で、神語ではフエオイと呼ばれる。この ホルモンは内部の分泌器である「胸腺」から分泌されるもので、身体の免疫系に作用し、免疫細胞自体の集中的な凝集癖を抑制する調節ホルモンであって、一般的には「免疫細胞乖離ホルモン」 と呼ばれる。このホルモンが不足すると、人体の各所に免疫細胞が集まり、非乾酪性(壊死化してい ない)の類上皮細胞肉芽腫が形成される難病の「サルコイドーシス(sarcoidosis)」が発症してくる。 ちなみに類上皮細胞肉芽腫とは人体の組織が変化した腫瘍の事ではなく、各種の免疫細胞群の凝集の結果として形成される後付け腫瘍の意味である。ヒール腺の合成は可能。

◉ 胃腺ホルモン(3種類)

※ 胃粘膜保護(ミアキヌイ)ホルモン・・・このホルモン腺は胃の胃底部に存在し、胃酸やペプシノゲンを分泌する胃腺とは別物であり、胃の粘膜を保護する常時性のペプチド系ホルモンを分泌している。このホルモンの分泌量が不足すると、慢性的な胃炎や胃潰瘍が発症してくる。人工ホルモン有り。

※ 消化酵素活性促進ホルモン(ガストリン)・・・このホルモン腺は胃の前庭部(幽門側)に在って、食料が胃に入ってくるとG細胞からガストリンが分泌される。消化酵素(ペプシノゲン)の分泌促進や、胃酸の分泌促進や、胃壁細胞の増殖促進などの作用を有する。

※ 生理活性ホルモン(プロスタグランジン: PG)・・・このホルモン腺は胃の前庭部(幽門側)に在って、ガストリン腺と同様に、胃中へホルモンを分泌する。ホルモンの地球名称はプロスタグランジン、血圧低下作用や平滑筋収縮作用や血管拡張作用など様々な生理作用を活性させる機能を有している複合ホルモンである。

◉ 膵臓腺ホルモン(1種類+1)

※ 血糖調整ホルモン(インスリンとグルカゴン)・・・膵臓のβ細胞から分泌されるインスリンと、α細胞から分泌されるグルカゴンの二つのホルモンを意味している。インスリンは細胞のグルコース吸収を促進させ、また、グルコース代謝を促して血中の糖値を下降させるホルモンであるが、グルカゴンは血糖値が低いと肝臓に作用してグリコーゲン分解を促す作用を有している。この両ホルモンは血中グルコース量の恒常的な維持機能を請け負っている。人工ホルモン有り。

◎ 膵臓ヒール腺(ムエキカイ腺)・・・膵臓ヒールの膵頭部の中心点にある直径2cm大の球体状のヒール腺であり、β細胞が生産したインスリン分子に対して互いに離反させる(固まらせない)作用を呈するヒール・ホルモンを放っている。このホルモンは「インスリン分子乖離ホルモン」と言っても構わない。そもそも膵臓ヒールとは名ばかりで、他の臓器ヒールと比較すると、まるで皮膚ヒールの如く薄い。膵臓の表層細胞はヒール細胞であるが、内部のα細胞もβ細胞も、あるいは消化酵素細胞もヒール細胞ではなく、膵臓内部は再生が出来ない場所柄である。ヒール腺の合成は可能。

◉ 肝臓腺ホルモン(1種類)

◎ 肝臓ヒール腺(ヌキイクイ腺)・・・肝臓ヒールの右葉の端に付いている直径1cm大の半球状のヒール腺であり、ここから肝臓内部へ物理系のヒール・ホルモンが放出されている。これは肝臓コリン電線に由来する「肝臓電磁場」の全体出力を下降させるホルモンであり、肝臓機能の活性抑制と、ウイルスなどの病原体の非活性化と、肝細胞の寿命延長が目的である。その理由は、肝臓は臓器最大の容積を誇る4本のコリン電磁場を有する組織であるにも拘らず、その機能は脳組織や心臓や肺や腎臓と比較すれば能動的な機能とは言えず、維持や恒常に関係する陰的な機能が多いからである(静かなる臓器)。早い話がヌキイクイ腺とは「肝臓電磁場抑制ホルモン」と言える。ヒール腺合成は可能。

◉ 副腎腺ホルモン(4+4種類)

※ 副腎皮質ホルモン(糖質コルチコイド)・・・副腎皮質の束状層から分泌されるステロイド系のホルモンであり、3種類のホルモン種がある。一つはコルチゾール(ヒドロコルチゾン: 95%)、もう一つはコルチゾン(4%)であり、最後の一つがコルチコステロン(1%)である。これらのホルモンは主に免疫系と代謝系に作用を及ぼし、他にも体液の恒常性維持や、胎児の発育や、肝臓や中枢神経にも作用を及ぼしている。副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)によって分泌調整されている。人工ホルモン有り。

※ 副腎皮質ホルモン(鉱質コルチコイド)・・・副腎皮質の球状層から分泌されるステロイド系のホルモンであり、3種類のホルモン種がある。一つはアルドステロン、一つはデスオキシコルチコステロン、最後の一つがフルドロコルチゾンである。これらのホルモンはカリウムやナトリウムなどのイオン調節に関わり、身体の水分滞留量や血液量などに関係している。人工ホルモン有り。

※ 副腎皮質ホルモン(アンドロゲン)・・・副腎皮質の網状層から分泌されるステロイド系のホルモンであり、3種類のホルモン種がある。一つはテストステロン、一つはジヒドロテストステロン、もう一つはデヒドロエピアンドロステロンである。アンドロゲンとは所謂男性ホルモンの事であり、男性器の形成や、体毛の増加や、筋肉の増強や、性欲の亢進などの作用を有する。人工ホルモン有り。

※ 副腎髄質ホルモン(カテコールアミン)・・・副腎髄質のクロム親和性細胞群からは、カテコールアミン類の3種類のホルモンが分泌されている。一つはアドレナリン、一つはノルアドレナリン、もう一つはドーパミンである。交感神経に興奮作用を及ぼして、いわゆる「ハイ」になる状態を醸し出す作用を有している。人工ホルモン有り。

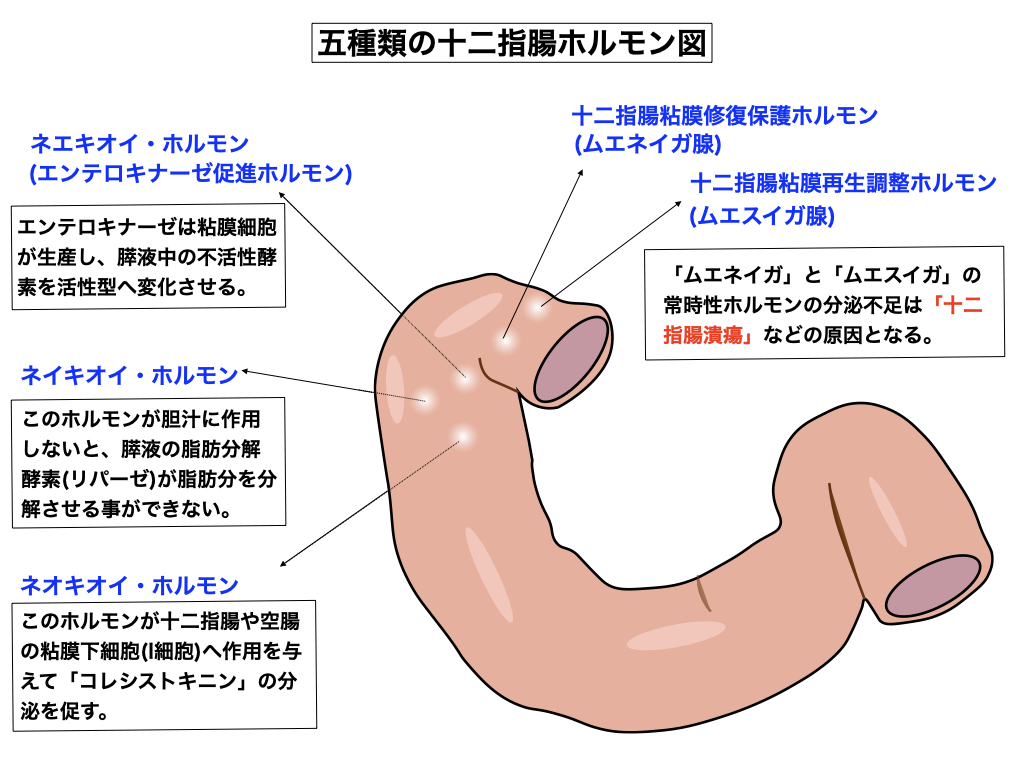

◉十二指腸ホルモン(5種類)

※十二指腸粘膜修復保護ホルモン(ムエネイガ)

※十二指腸粘膜再生調整ホルモン(ムエスイガ)・・・五種類の物質ホルモン腺であるが、胃に近い順番から「十二指腸粘膜修復保護ホルモン」の「ムエネイガ」と、同じく「十二指腸粘膜再生調整ホルモン」の「ムエスイガ」の分泌腺が存在しており、これらの常時性ホルモンの分泌不足は「十二指腸潰瘍」などの原因となる。ちなみに、五種類のホルモン腺とはいずれもグリンピース大のサイズであり、腸管の外側に半分埋もれた様(イボ状)な形状で存在し、外側から腸管内部へホルモンを分泌している。

※エンテロキナーゼ促進ホルモン(ネエキオイ)・・・また粘膜ホルモンの直ぐ下に存在するグリンピース大のホルモン腺が二つ並んでおり、一つは「ネエキオイ・ホルモン」と言う名称であり、この常時性のホルモンは十二指腸粘膜や小腸粘膜に対して作用するもので「エンテロキナーゼ促進ホルモン」と呼ばれている。エンテロキナーゼは粘膜細胞が生産するもので、膵液中の不活性酵素(トリプシノーゲン)を活性型のトリプシンへ変化させる「消化管ホルモン」の一つである。

※ネイキオイ・ホルモン・・・もう一つは同じく常時性の消化管ホルモンであり、胆汁酸の脂肪乳化作業に関与するもので、宇宙医学では神語で「ネイキオイ・ホルモン」と呼ばれている。このホルモンが胆汁に作用しないと、膵液の脂肪分解酵素であるリパーゼが、脂肪分を「脂肪酸」と「グリセリン」に分解させる事が出来ない。

※ネオキオイ・ホルモン・・・そして最後のホルモン線が単独で存在しており、このホルモンとは神語で「ネオキオイ・ホルモン」と呼ばれている。このホルモンが十二指腸や空腸の粘膜下細胞(I細胞)へ作用を与えて「コレシストキニン」の分泌を促している。十二指腸の場合はコレシストキニンが、胆汁の分泌口である「ファーター乳頭」の「オッディ括約筋(平滑筋)」に作用して、胆汁分泌が促進される。尚、五種類の十二指腸ホルモンとは、いずれも「ポリペプチド・ホルモン」である。

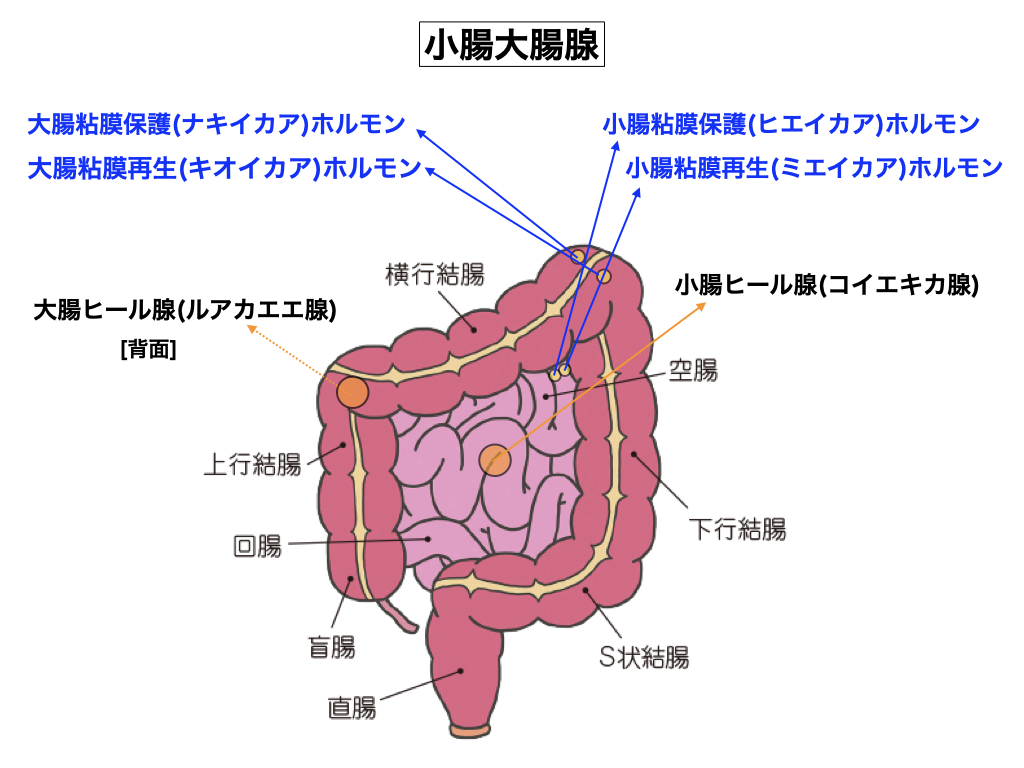

◉ 小腸腺ホルモン(2種類+1)※ 小腸粘膜保護(ヒエイカア)ホルモン・・・小腸(空腸: 十二指腸から10cmの距離)の外側に存在するグリンピース大のホルモン腺であり、ここから腸粘膜を保護するペプチド系のホルモンが常時的に腸管内へ分泌されている。人工ホルモン有り。

※ 小腸粘膜再生(ミエイカア)ホルモン・・・上記のホルモン腺と同じ位置に並んでおり、腺のサイズも同じくグリンピース大である。ここから小腸粘膜を修復し再生を促すペプチド系ホルモンが放出されている。ヒエイカア腺とミエイカア腺の分泌が滞ると難病のクローン病を併発する。人工ホルモン有り。

◎ 小腸ヒール腺(コイエキカ腺)・・・小腸ヒール管の中央部(空腸部)にある直径3cm大の半球状のヒール腺であり、ここからは小腸内部にだけ作用する粒状のヒール・ホルモンが小腸内部へ常時放出されている。このホルモンとは所謂ヒール・コロイドであって、小腸内部のガスや空気(エアー)を運んで大腸内へ放つ役割を請け負っている。つまり「腸内ガスの運搬ホルモン」である。大腸の盲腸部までガスを運んでくると、ヒール・コロイドはシャボン玉の様に弾けてガスを放出し、そのヒール粉末は「ヒール虫垂管」を経由して小腸ヒールへ戻る循環をしている。ヒール腺は合成が可能。

◉ 大腸腺ホルモン(2種類+1)

※ 大腸粘膜保護(ナキイカア)ホルモン・・・大腸の横行結腸の終わり(下行結腸の手前)付近に存在するグリンピース大のホルモン腺で、二つ一緒に大腸の外側に並んでいる。ここから腸内に分泌される常時性のペプチド系ホルモンは大腸内の粘膜を保護する機能を有している。人工ホルモン有り。

※ 大腸粘膜再生(キオイカア)ホルモン・・・ナキイカア腺と一緒の位置に並ぶホルモン腺であり、ここからは大腸粘膜を補修して再生を促すペプチド系のホルモンが分泌されている。こちらの方は常時性ではない。ナキイカア腺とキオイカア腺の両方の分泌が滞ると難病の「潰瘍性大腸炎」が発症してくる。人工ホルモン有り。

◎ 大腸ヒール腺(ルアカエエ腺)・・・大腸の上行結腸と横行結腸の曲がり角の右背面に位置し、大腸ヒール管に付属する直径が3cm大の半球状のヒール腺である。この物理系のヒール・ホルモンは大腸ヒール管内部にだけ作用し、水六員環分子を破砕する特徴を有している。その理由は危険な無機イオン(Clイオンなどハロゲン元素)の排出にあって、腸壁の水分吸収の際に危険なイオン類を吸い上げない為に、つまりイオン化を解いて大便と化合させて排出している。ヒール腺合成は可能。

◉ 精巣腺ホルモン(1種類+1)

※ 精巣ホルモン(アンドロゲン)・・・精巣内のライデイッヒ細胞(間質細胞)から血管内へ放出されるステロイド系のアンドロゲン・ホルモン(男性ホルモン)であり、その大半はテストステロンである。人工ホルモン有り。

◎ 精巣ヒール腺(ロエイムヨエ腺)・・・性器の付け根(腹腔内)に位置する直径が3cm大の球体状のヒール腺であり、全身ではなく性器自体に活性をもたらす「生殖活性ホルモン」である。若い男性の「ムラムラ勃起」ホルモンと表現すれば分かり易い。ヒール腺合成は可能。

◉ 卵巣腺ホルモン(3種類)

※ 左右卵巣ホルモン(エストロゲン)・・・卵巣の卵胞(濾胞)から血管内に放出され全身に及ぶステロイド系のホルモンであり、女性ホルモンと呼ばれている。エストロゲンはプロゲステロンと共に雌の体に機能的な変化を及ぼし、排卵、受精、着床、妊娠といった一連の行程を引き起こす。人工ホルモン有り。

※ 左右卵巣ホルモン(プロゲステロン)・・・排卵した卵胞はその後黄体へと変化し、この黄体から分泌されるのが同じくステロイド系のプロゲステロンである。子宮内膜や子宮筋の調節や、乳腺の発達や、妊娠の維持などに関わり、他にも基礎体温上昇や、外呼吸を盛んにする作用を有する。人工ホルモン有り。

※ 右卵巣(ミクアシア)ホルモン・・・右卵巣の放出口の上部に存在するホルモン腺で、ここからペプチド系の精子誘導ホルモンが分泌されている。なぜ右側だけにあるのか良く分からないが、排卵の2日前から分泌が始まり、排卵後に分泌が停止する。人工ホルモン有り。

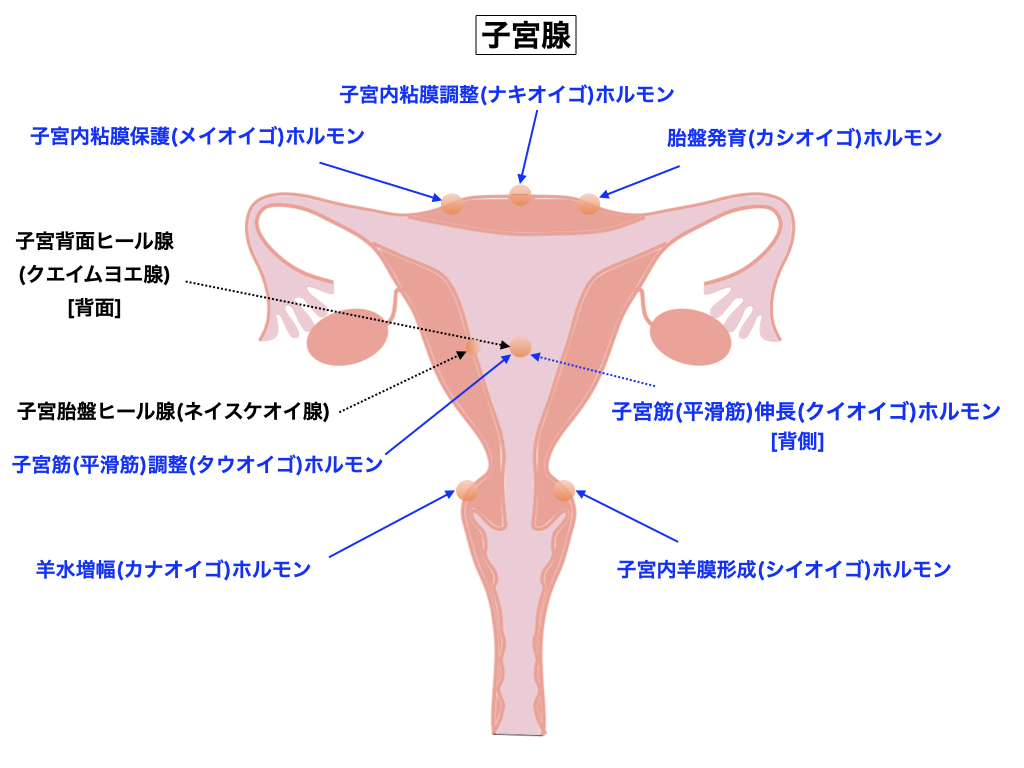

◉ 子宮腺ホルモン(7種類+1)

※ 子宮内粘膜保護(メイオイゴ)ホルモン・・・子宮頭部に存在する三つのホルモン腺(グリンピース大)の中の右端に位置するホルモン腺であり、ここからは内粘膜を保護するホルモンが常時的に分泌されている。人工ホルモン有り。

※ 子宮内粘膜補修(ナキオイゴ)ホルモン・・・子宮頭部に存在する三つのホルモン腺の中の真ん中に位置するホルモン腺であり、粘膜を補修するホルモンが常時的に放出されている。人工ホルモン有り。

※ 胎盤発育(カシオイゴ)ホルモン・・・子宮頭部に存在する三つのホルモン腺の左端に位置するホルモン腺であり、排卵によって始動するホルモンである。胎盤を育成させるホルモンで月周期に従って分泌される。

※ 子宮筋(平滑筋)調整(タウオイゴ)ホルモン(腹側)・・・子宮の腹側のど真ん中に位置するホルモン腺であり、子宮筋(平滑筋)の筋腫発生を抑制する常時性のホルモンを分泌している。このホルモン分泌が減少すると子宮筋腫が発生してくる。人工ホルモン有り。

※ 子宮筋(平滑筋)伸張(クイオイゴ)ホルモン(背側)・・・子宮の背中側の中央部に位置するホルモン腺であり、妊娠に伴う子宮筋の伸張を促すホルモンを分泌している。人工ホルモン有り。

※ 羊水増幅(カナオイゴ)ホルモン・・・子宮頚部の右外側に位置するホルモン腺であり、妊娠に伴い羊水の増幅を促すホルモンを分泌している。人工ホルモン有り。

※ 子宮羊膜形成(シイオイゴ)ホルモン・・・子宮頚部の左外側に位置するホルモン腺であり、妊娠に伴う羊膜形成を誘導するホルモンを分泌する。

◎ 子宮背面ヒール腺(クエイムヨエ腺)・・・子宮背面の中央に位置する直径が3cm大の半球状のヒール腺であり、全身が対象ではなく子宮自体に活性をもたらす「子宮活性ホルモン」であり、物理系のヒール・ホルモンである。平たい表現を用いれば、女盛りの女性のムレムレ「うずき」ホルモンとも言えば分かり易い。ヒール腺合成は可能。

◉ 子宮胎盤ヒール腺(ネイスケオイ腺)・・・胎盤部の子宮壁の奥に存在するホルモン腺であり、受精卵が胎盤に漂着すると、アストラル系の物質ホルモンが胎盤部へ分泌される。このホルモンは「細胞ヒール活性ホルモン」であり、細胞分裂を誘発させる活性ホルモンである。非常に効力の強いホルモンであって、極微量でも激烈な細胞活性効果をもたらす。一般的には「プラセンタ効果」として良く知られている。これと同じホルモンは自然界の微生物霊界にも存在する。

Comments are closed