〈電気の宇宙論(その1)〉

電気は地球ならずとも、宇宙の何処でも活用されており、電気を知らなければ文明人とは言えません。地球でも電気は必要べからざる存在であり、多くの電化製品や照明道具や通信機器などに電気が活用されています。本日は電気に関する基礎的な知識を紹介しますが、中学生でも理解できる様に、なるべく分かり易い形で説明して見ようと思います。電気の専門家が知らない話になりますが、銀河一般レベルの常識的な電気概念に付いての説明となります。最初は地球の電気論の歴史を振り返って見ようと思います。

地球人類が初めて電気の存在を知ったのはギリシャ時代であり、コハク(樹脂)が埃(ほこり)を吸い付ける現象から「静電気」の存在には気が付いていた様です。その現象を後の世(2000年後のルネッサンス時代)に科学的に分析したのが英国のウィリアム・ギルバート(1544-1603年)であり、電気(electricity)の名付け親である彼は、静電気で鉄を磁化したり(磁石を作ったり)、地球自体が両極性を示す大きな磁石である事も発見して「電磁気学の父」と言われました。1663年には、物と物を擦(こす)り合わせて「静電気」を起こす装置(摩擦起電機)がドイツのオットー・フォン・ゲーリケ(1602-1686年)によって考案され、また1746年にはガラスと金属板を用いた静電気を貯める「ライデン瓶(びん: 蓄電器)」が、オランダのミュッセンブルーク(1692-1761年)によって考案されてからは、電気を簡単に得られる様になり、不可思議な存在である「電気」を本格的に追求する研究が行われる様になりました。

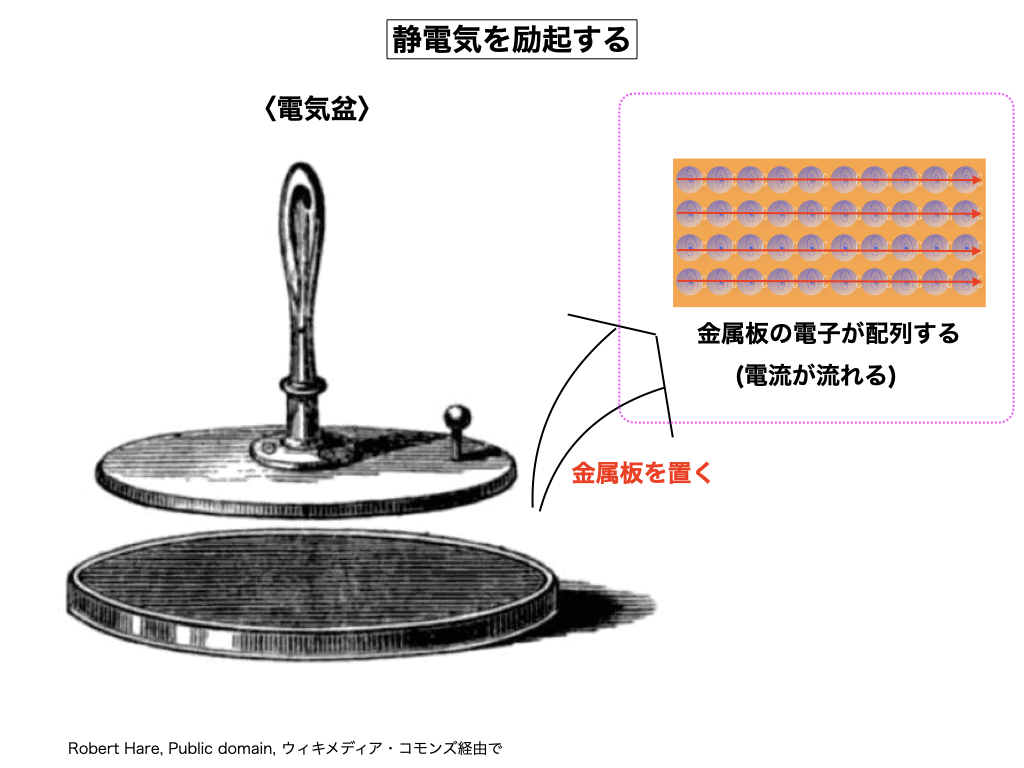

米国のベンジャミン・フランクリン(1706年-1790年)は、静電気を蓄電したライデン瓶が火花放電を起こす現象と、自然界が引き起こす雷放電は一緒である事を証明し、電気は2種類では無く1種類であって、全ての物質が有する非物質的な流体であると想定し、電気が過剰に存在する物質は「正(+)」に帯電し、一方電気が不足した物体は「負(-)」に帯電すると考えました。その後、イタリアのアレッサンドロ・ボルタ(1745-1827年)は電気を自由に取り出せる「電気盆(ぼん)」なるもの考案し、現在のコンデンサ(蓄電器)の礎となる物を発明したばかりか、更に2種類の異種金属(銅板と亜鉛板)を塩水に浸けた紙を挟んで交互に重ね合わせた「ボルタの電池」を考案し、現在の化学電池やバッテリーの礎を築いた事になります。やがて、フランスのアンペール(1820年)やドイツのオーム(1826年)が電気の電流法則や抵抗法則などを理論化して行く事になりますが、実際に「電子」が確認されたのは、それから70年後の1897年の話、イギリスのJJ.トムソンの真空放電管実験によって電子の存在が見出されています(本当は電子では無い)。

さて、ここから本論に入りますが、電気という魔法力を引き起こす当体とは「電子」である事は、現代ではもはや疑い様も無い事実かと思います。しかし、琥珀に生じる「静電気」と素粒子の「電子」を直接結び付けて考えるのは如何なものかと思います。下敷きを服で擦(こす)って、静電気を起こし、髪の毛を立たせる悪戯は小学生時代で経験していると思いますが、あの磁気の柔らかい感触と電流磁気の鋭い感触とはまるで別物、有機物と無機物の感触の違いです。同じ静電気でも車のボデイに生じる無機的な静電気と、下着と上着を吸着させる静電気とは、お互い「火花」が飛び散らせる程の威力はあっても、同じ原理で発生する静電気であるとは、とても思えません。静電気に付いての地球科学の見解を聞けば、しどろもどろの説明しか出来ず、摩擦を与える事で物質電荷が片面に移動し、プラスに帯電した面と、マイナスに帯電した面が出現する事によって静電気が起きると答えます。「では物質電荷とは何、移動するのは電子なの?」と聞いても、誰も答えられないのが現状です。

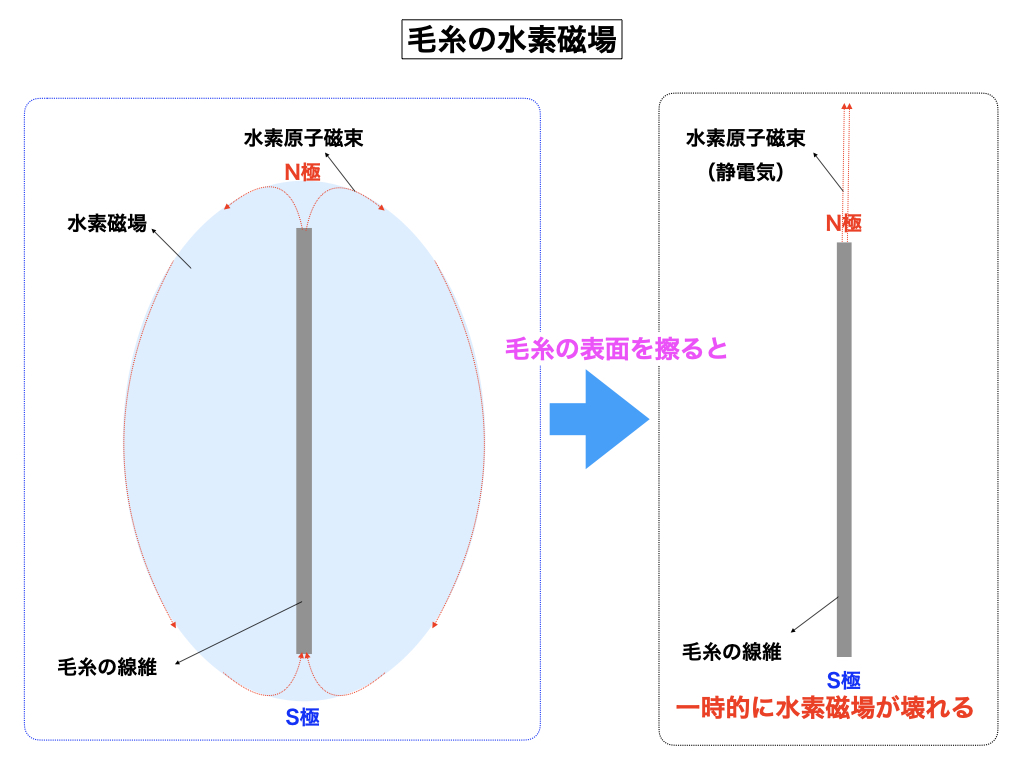

実は有機物にはその構造上、電子とは無関係な別種な電気を保有しており、特に繊維系や樹脂系の有機物には長い炭素鎖が存在し、水素原子が等間距離で配列した「水素バイパス(水素が数珠状に繋がった鎖)」が形成されている事から、そのバイパスを貫通して「水素原子磁束」という電流が走っています。水素電流とは早い話が「生体電流」の事です。一本の毛糸の繊維からは水素磁束が放出されており、その磁束(電流の事)は磁石の磁束の如く、N極から外へ吹き出してS極に戻ると言う循環運動をしていて、繊維そのものの周囲が水素磁場に包まれた状態になっています。これは毛糸の柔らかいフアッとした感触は水素磁気の感触だと言う話です。そんな毛糸の表面を物質で擦ってやると、一時的に磁場が壊れて、循環していた水素磁束が真っ直ぐ外へ吹き出して来ます。実はそれが有機物の静電気なのです。それは合成樹脂も一緒であって、下敷きを服で擦れば下敷きの表面から水素磁気が放出されるのです。無論、それは一時的な現象であり、吹き出した磁気は再び入り口に戻って循環を始めて、再び磁場を囲います。

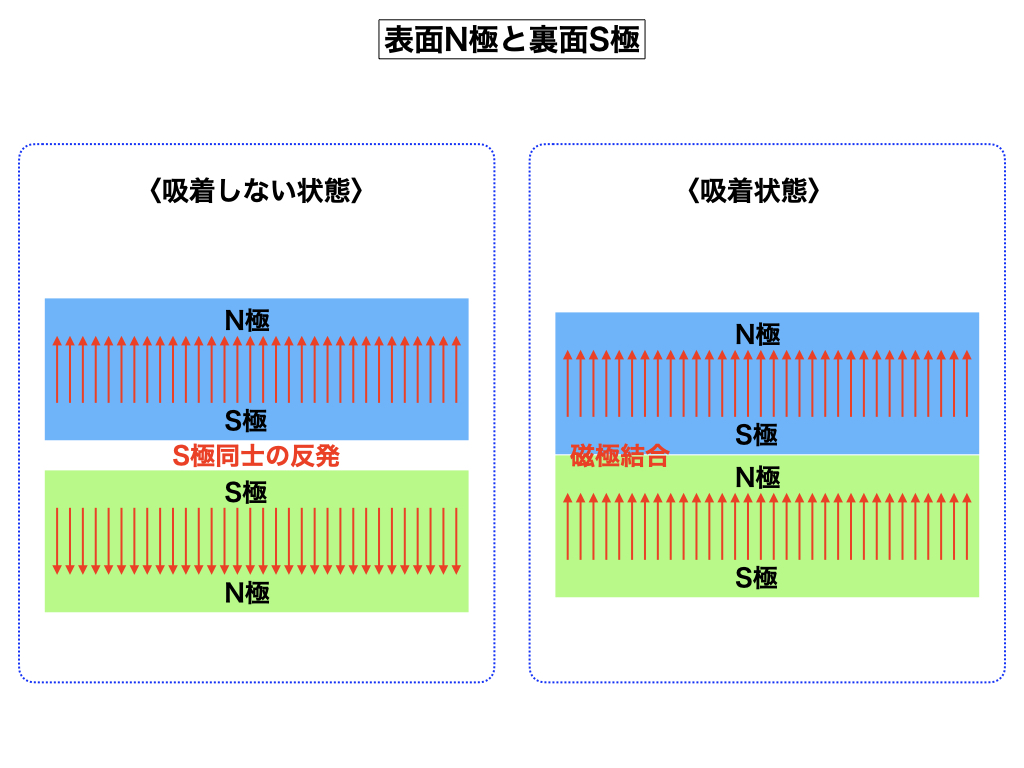

下着は磁気面の出口(N極)を肌の方に向けており、また上着は磁気面の出口を外の方に向けて作られています。だから本来ならば吸着し合う訳が無く(S極同士の反発)、むしろ磁気同士が反発し合っている為に決して静電気は起きません。ところが両方とも同じ磁気面の衣服を重ねて着てしまうと、擦れている間に磁場が解けて、両者は磁極結合によって固く結び付いて一体になってしまいます。そうなると両者を引き剥がす事は容易では無く、無理に剥がせば火花が飛び散る事になります。物には表面と裏面が必ずあると言う話でしょうか。今度は紙の話ですが、キッチリと束ねられた新品のコピー用紙や印刷用紙が、静電気力で互いに付着して、一枚一枚を容易に剥がすことが出来ないと言う経験は皆様にもあると思います。ピッタリと吸着し合った紙同士をようやく引き剥がして、今度は一枚の紙の方を裏返しにして重ねて見ると、紙と紙が互いに反発し合って、重ねようとしてもツルツルと滑って、なかなか重ね合せる事が難しくなります。無論、時間が経って磁束が循環し始めれば、静電気も治り、反発面同士でも重ねる事ができます。

有機物を擦ったぐらいで電子やイオンが片面へ移動する訳もありませんが、では今度は金属電子が絡んだ「静電気」を考えてみたいと思います。絶縁体である有機物と導電体である金属が織りなす不思議な関わりに付いては、後ほど説明しますが、夏場に起こり易い車の静電気ですが、ガソリン・スタンドなどでは静電気が出火の原因にもなる事から、特に気を付けて頂きたいと思います。金属は光照射でも簡単に外殻電子を手放すし、また熱せられても電子を手放してしまう特徴を備えており、特に金属の周囲に塗料が塗られていたり、樹脂が巻かれている場合は金属と絶縁体の関係性で、一種のコンデンサ(蓄電器)状態を呈してしまう場合があります。車のドアに触れた瞬間に「バチン」と火花が飛んで指が弾かれた経験は皆様もあると思います。静電気どころか感電したと言う感じでしょうか。夏場は車のボデイから電子が飛び出して塗料の中に電子がプールされており、その塗料が水素電流の磁場を囲っている事から、電子が磁場に捕獲されて磁束に倣って配列している場合が多いのです。そういう状態の時に車に触れると、電子配列が繰り出す「電子の磁束流(電流)」に感電してしまうのです。当然、塗料の水素磁束にも指が当たりますが、それは水素電流なので弾かれる心配はありません。

静電気とは有機物に発生する電気(水素電流)の事であり、金属(電子)が絡んだ静電気など静電気の範疇には入らず、それは工業的な電気関係の現象であると宇宙科学では解釈されています。車のバッチン事故は静電気事故では無く、単なる感電事故と解釈する必要があります。それと静電気の解釈には良く「帯電」という言葉が使われています。そもそも「帯電」と言う曖昧でいい加減な表現は使うべきでは無く、ドンブリ勘定で物を決め付けない事でしょうか。ヘッドホーンを装着して電子器具を扱っている場合に微弱な感電事故が発生する場合がありますが、それも静電気のなせる技なのでしょうか。あるいは自然界の雷放電自体が静電放電であるとか、静電放電の機械そのものに金属を使用しているならば、それは単なる電気放電機に過ぎません。金属と絶縁体を絡ませて、電子電気をプールして一挙に放電するならば、それが静電気と一体どんな関係があると言うのでしょうか。雷の原理に付いては次のブログで説明しますが、地球科学の電気論はハチャメチャ過ぎて、一体何処から説明しようかと迷ってしまいます。

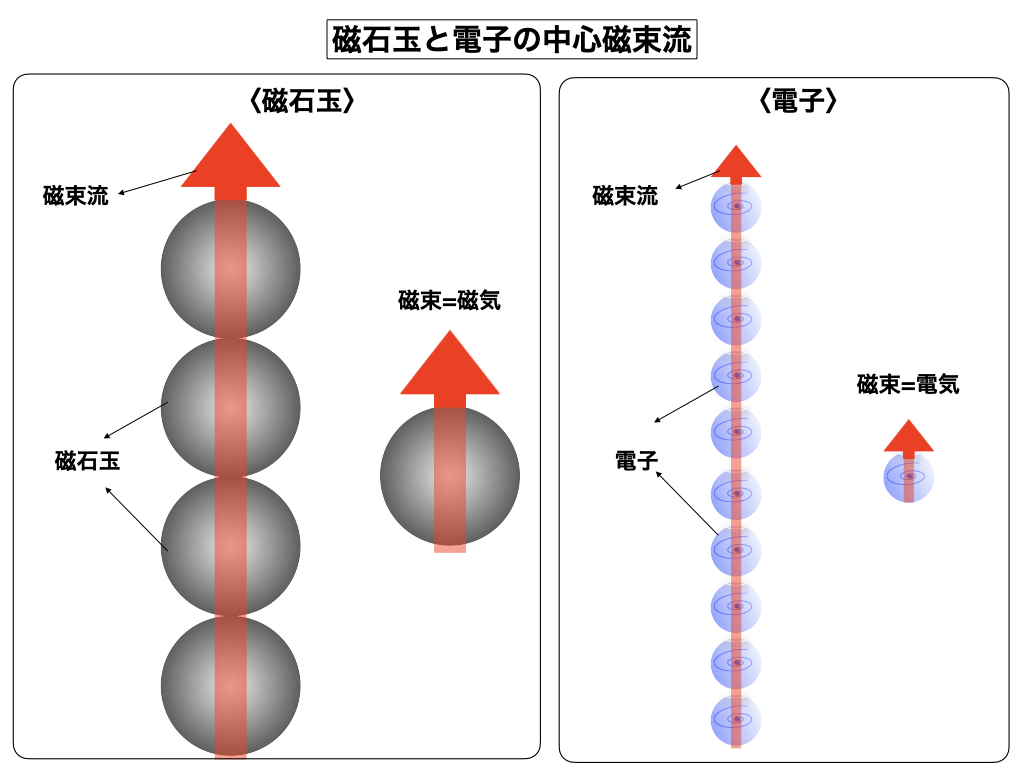

地球科学と宇宙科学の電気概念に関する決定的な違いは、電子がマイナス電荷を帯びた粒子であり、その電子電荷が不思議な事になぜか移動して歩く、でもそれが「電気」の正体であると言うのが、地球科学の考え方です。それに対して、電子は殻を備えた粒子では無く、渦磁場(vortical field)を囲った極小の「渦巻体(vortex)」であって、渦磁場の磁極から外へ噴き出す「中心磁束流」がいわゆる「電流」であり、移動するのは電子の電荷では無く、中心磁束流が移動して歩くのです、この電子磁束を宇宙科学では「電気」と呼んでいます。ここで良く考えて見ましょう。球体状の磁石玉を複数個作って、それらを磁極結合させて並べれば、磁石玉の中を貫通して磁束流が走っています。その磁束が外に向かって吹き出す事は承知の通り、電子の解釈はその磁石玉と全く一緒なのです。一個の磁石玉が外に吐き出す磁束を「磁気」と呼んでいる様に、一個の電子が外に吐き出す磁束を「電気」と呼んでいる訳です。西洋人にはそう言う遠視眼的な解釈が出来ないのでしょうか。ちなみに、1897年にトムソンによって発見された電子とは、素粒子の電子では無く「電子磁束」であって、テレビの電子銃の如く、電子と電流線を勘違いするのは止めて頂きたいものです。

有機物は水素や炭素や酸素や窒素などの低元素で構成されており、原子同士が小単位でキッチリ化合している為に、また電子を豊富に所有している訳でも無い事から、電子を簡単に手放したりはしませんが、それに対して金属はアバウトな結晶構造であり、また電子を大量に所有する重元素である理由から、比較的簡単に外殻電子を手放します。一番良い例は「光電効果現象」であり、金属に光を照射したり、あるいは熱を与えてやるだけでも電子が外へ飛び出して来ます。前者は「光電子」、後者は「熱電子」と呼ばれますが、金属がイオン化する際にも電子が飛び出して来ます。当然、金属に電子磁束(電流)を打ち込めば、金属内部の電子が磁極を揃えて配列し電流を他へ伝導させて行きます。有機物の多くが「絶縁体」なのに対して、金属は「導電体」と呼ばれます。有機物は炭素鎖を基盤に一定間隔で水素原子を配列させている事から、電子磁束(電子電流)は通させないものの、水素原子磁束(水素電流=生体電流)は良く通します。実は天然繊維と合成繊維が引き起こす静電気とは、この水素電流がなせる技なのです。「水素電流だって、なんじゃそれ?」と言う声が聞こえて来そうですが、実は地球科学は水素電流(生体電流)の事をまだ知らないのであり、水素電流と電子電流の関わりも良く分かっていないのです。

電気をプールするコンデンサ(蓄電器)になぜ絶縁体(有機物)が使われているのか、「その意味が良く分からない」と多くの学生さんがそう感じているだろうと思います。実は絶縁体は電気をプールする能力は無いものの、その代わりに「起電力」を備えているからであり、科学者は意味が分からないままに経験上絶縁体を使用しているだけなのです。電子電流を起こす為には電子を配列させる「起電流=母電流=電圧流」が必要であり、その起電力の源となるのが絶縁体が所有する「水素原子電流」なのです。絶縁体と金属を重ね合わせれば、金属の内部に水素磁束(電流)が流れ込んで、その磁気の力で金属電子が磁極を揃えて配列し、電子電流を新たに生産するのです。それはコンデンサと言うよりも、むしろ「発電器」と言うべきかも知れません。当然、絶縁体の全てが水素電流を放つとは限らず、基本的には紙や木材や天然繊維などの生物材料であって、水素電流の発電システムを保有する材料で無ければ、つまり水素磁束を外界へ常に放出している「有機磁石」構造の絶縁体で無ければ、起電力は得られない事になります。

生物材料の多くは表層から水素磁束を放出しており、それらの磁束は磁石の磁気の様にN極側から吹き出てS極側に吸収されて循環し「水素磁場」なるものを囲っています。従って、木材にせよ毛糸せよ絹にせよ麻にせよ、手で触って見ると「フワッ」とした磁気の感触が感じられます。その状態では水素磁束が循環している事から、形成された磁場を手で擦(こす)って磁場を壊してやると、水素磁束が真っ直ぐ外界へ飛び出して作用力を行使する様になります。静電発電機で摩擦が必要になる理由は、実はこの場を解くと言う作業をしなれば、静電気が起きない(励起しない)からなのです。ここでボルタが発明した「ボルタの電気盆」と「ボルタの電池」の構造を良く見てみましょう。表面を良く擦ったお盆(木材)の上に金属板を置くと、金属板の電子が配列して金属内部に電気が生産されます。当然、その金属板を電流計で計測すれば、電気が流れて針が振れる事になります。お盆を擦らない場合は当然、電流は発生して来ません。

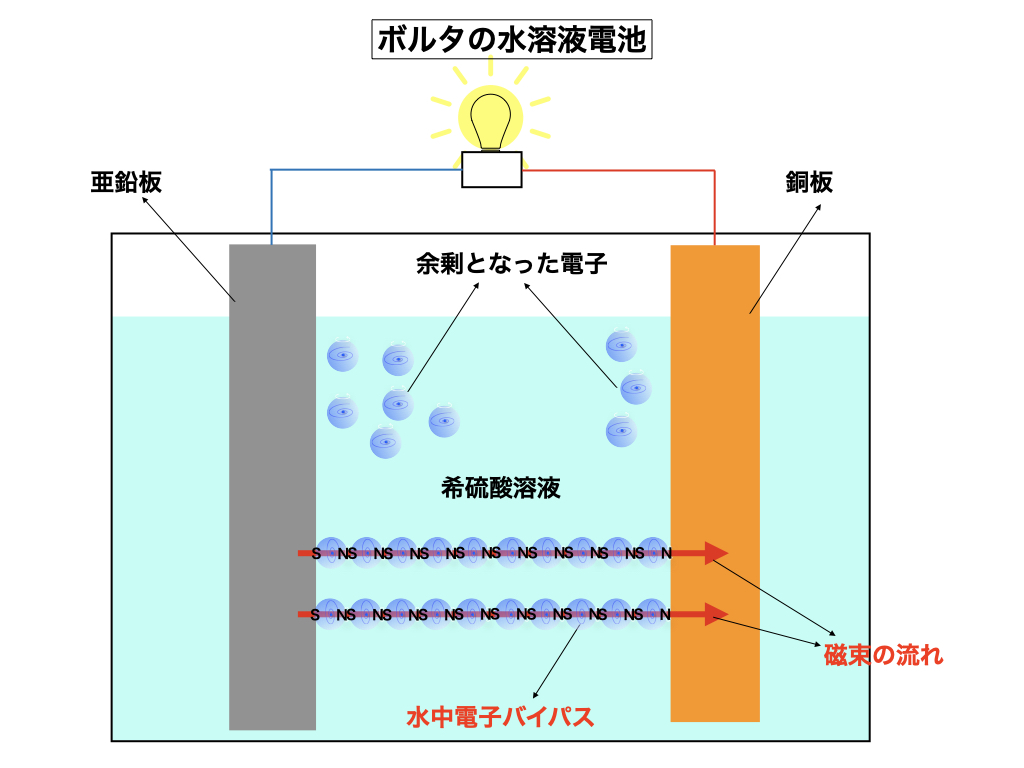

次に「ボルタの電池」の構造に付いて考えて見ましょう。下図に示す様にボルタは2種類の異なる金属(銅板と亜鉛板)の間に塩水に浸した紙を敷いて、それを交互に段々重ねにした電池を考案しました。一体どういう原理で発電しているのか、本人自身は全く知らないのですが、でもこの装置は今までには無い画期的な発明であり、擦する必要も無く、強い安定電流を長時間に渡って生産できる高性能なものであって、ボルタは当時の世の中をあっと言わせる大発明を行った事になります。ボルタの電池を解説する前に、小学校の理科実験でお馴染みの簡単な発電装置の説明をしたいと思います。先にこの装置の原理が分かるとボルタの電池の謎が解けるからです。下図の様に、水槽の中を塩水(希硫酸)で満たして、銅板の電極と、亜鉛板の電極を浸して、電極同士を銅線で繋いで「豆電球回路」を作ると、やがて銅板や亜鉛板が溶け始めると、回路には電流が発生して豆電球が点灯します。この理科実験は皆様も経験があると思います。

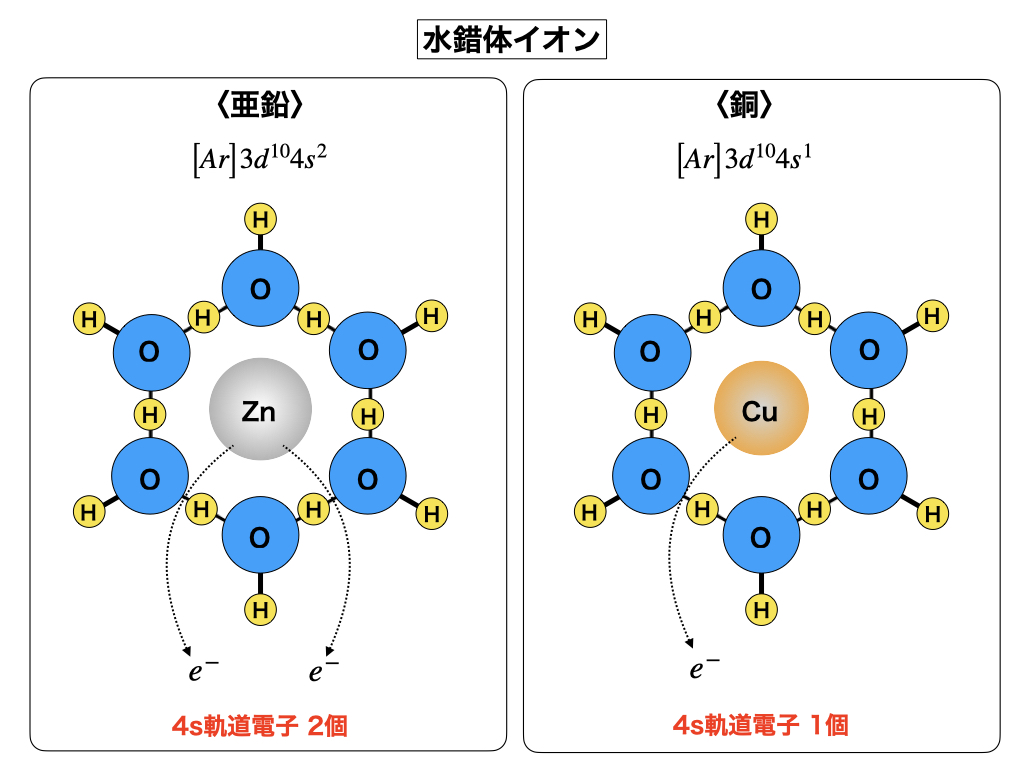

非常に簡単な装置なのに、このバッテリー原理を正しく説明できる者は地球人には誰も居ません。銅と亜鉛が水溶液に溶け出すと、なぜ電気が発生して豆ランプが点灯するのでしょうか。実は金属元素の「イオン化」に第1番目の謎解きがあって、「イオン」そのものの意味が分からないと「カラクリ」が解けないのです。銅にしても亜鉛にしても生物体には必要な微量元素ですが、水がイオン化させて(水六員環収納)、金属の化学反応力を司る外殻軌道電子を奪い取らないと、大変危険である事から、水分子が銅元素から「4s軌道電子」を一個、また亜鉛元素からは「4s軌道電子」を2個奪い取って無害化します。水に電子を奪い取られた金属元素はかすかに「正」に帯電する事になりますが、化学反応力は皆無となり、金属元素は差し詰め鳥籠(水六員環)に捕獲された鳥状態へと変じてしまいます。先ずはイオンとはそう言う意味である事を理解して頂きたいと思います。次に二番目の謎解きですが、水溶液中にフリー電子が放出されると、銅板の周囲の電子密度と、亜鉛板の周囲の電子密度に「密度差」が生じて、フリー電子が亜鉛板から銅板に向かって移動を始めます(水の均一化作業)。

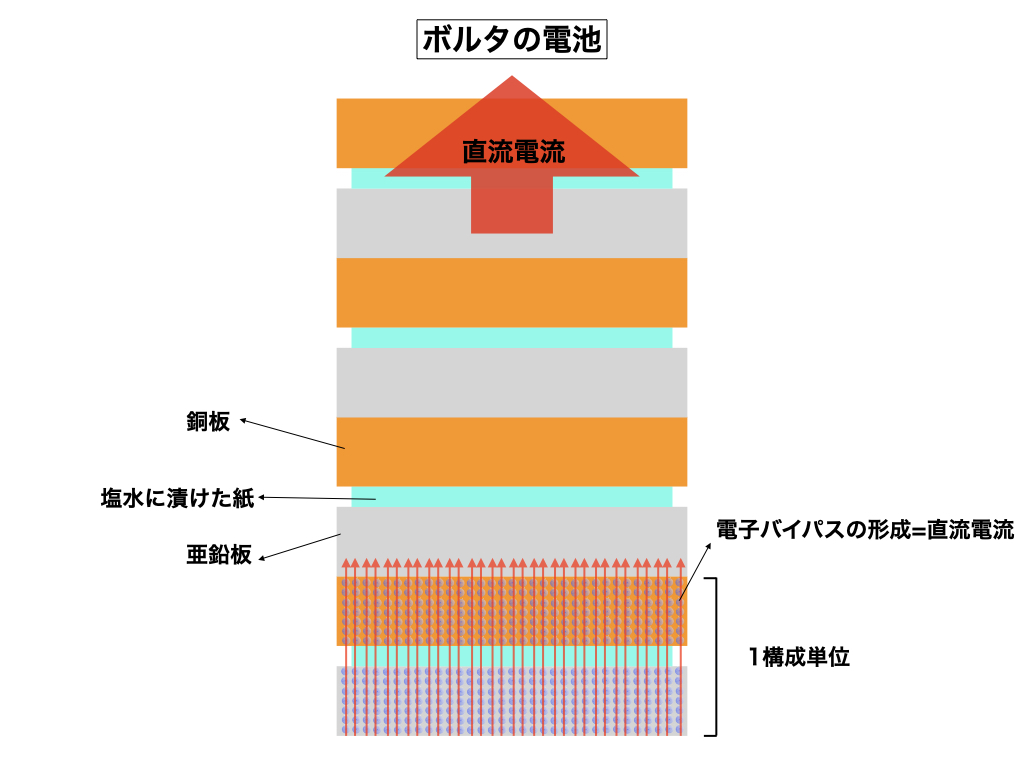

この電子移動の最中にフリー電子群の磁極結合が起こって、水溶液中には電子が一定間隔で配列した「電子バイパス」が形成され、この電子バイパスが発電源となって、電子磁束(電流)が電気回路を伝導して行く結果となります。人間の目では確認できませんが、銅板と亜鉛板の間には数千本の「電子バイパス」が形成されており、ここが発電の心臓部となります。ちなみに、銅板と亜鉛板の真ん中に絶縁体のプラスチック板を差し込んでやれば、電流の通路が遮断されて回路がストップする事になります。「電子バイパス形成」、これが第2の謎解きであり、ボルタの電池ばかりでは無く、バッテリーや乾電池の原理になる訳です。さて、ここでボルタの電池を検証して見ましょう。銅板と亜鉛板の間には塩水に漬けた紙が設置されており、この紙の内部で電子バイパスが形成されて、その磁束が金属板の電子を配列せしめて、上から下までビッシリと電子バイパスが形成されます。当然、回路には強烈な直流電流が発生して来る事になります。

ところで、電子バイバス(電子の配列帯)の形状を長期間に渡って維持できれば、それこそ「万年電流」を得られる事になりますが、電子同士の反発力が半端なものではなく、特に常温下に於いては電子の隊列を維持する事は極めて難しい話になります。電気が流れている銅線に熱を加えてやると、銅線内部の電子バイパスが崩れて電流がストップしてしまうし、また銅線内部の電気抵抗が高いと「ジュール熱」が発生して電子バイパスが総崩れとなるばかりか、銅線自体が溶けて液化してしまう場合もあります。当然、銅線を反対に冷やしてやれば、電子バイパスの電子間距離が縮まって電流量が増大する事になります。金属元素に電子配列を起こせしめる起電流(電圧流)には幾つかの種類があって、一番最小の起電流は「核子電流」であり、二番目が「水素原子電流(静電気)」であり、三番目が「磁石電流(強磁性体原子電流)」、四番目が「コイル電流」でしょうか。これらの起電流は一瞬間のみですが、いずれも金属内部の電子を一時的に配列させる事が出来ます。

読者の皆様は西洋アンポンタン科学に洗脳されて、電圧とは水圧と同義であって、電流を流す為の圧力であると勘違いしていると思います。電圧とは正確には「電圧流=母電流=起電流」と呼ばれる「電子配列を促す為の前駆電流」の事に他ならなく、先に電圧流(一般的には磁石発電機のコイル電流)を金属銅線に流さないと、金属内部の電子群が磁極を揃えて配列する事は無く、電子電流が誕生して来ない事になります。前座の電圧流とは仕事とは無関係な電流のことですが、実際に機械を動かして仕事をこなす本命の電流とは「電子電流」の方なのです。ただ、問題は電圧流はどれも電子を強制配列させる事は出来るものの、一時的にしか電子の配列を「ビン止め」する事が出来ず、長く電子バイパスを維持する事が出来ません。一度並んだ電子は直ぐにバラけて本来の定位置に戻ってしまうからです。そこで電圧流を「パルス的(間隔的)に流してやると、形成された電子バイパスが崩れる前に次の電圧流が作用するので、何とかバイパスを維持できる事になります。それが「交流発電法」と呼ばれる電圧流を利用した発電方法です。

それに対して、「直流発電法」とは電圧流を頼らない「電子バイパスの形成手法」であり、ボルタの電池に象徴される化学方式とか、半導体方式(光発電機)とか、超伝導方式などがあります。地球人が開発した「交流ー直流変換器」とは電圧流の位相調整器であり、なるべく千切れない(非バルス的な)、変動の少ない交流電流であって、基本的に直流電流ではありません。半導体方式とはシリコン結晶の内部に微弱な電子バイパスが自然形成されている事から(万年電流源)、そこに重元素をドーピングさせて、バイパス電子を厚くし、しっかりとした電流を生産させて取り出すと言う手法です。銀河人の一般的な発電方法は「水発電機」ですが、円盤などのエンジンを駆動させる発電機は「π-tube発電器(常温超伝導発電器)」を使用しており、これは電子の反発力を削ぐ為の手段として「π-電子(対電子)」を配列させた超伝導発電機です。いずれにしても、電子を配列させない限りは電子磁束(電流)は生産できない訳ですが、照明器具程度の電流ならば「水素原子電流(万年電流の一種)」を使う手もあります。

さて、皆様が普段家庭で使用している交流電流とは、発電所の磁石発電機が生産するコイル電圧流と呼ばれる代物です。ダムや原発で生産された電気(電圧流)は光速度で都会回路を周回して発電所に戻っています。この電圧流が銅線を磁化して、金属電子を配列せしめて、本命の「電子電流」を生産しています。あなたの家のテレビや冷蔵庫を動かしているのは、電圧流では無く電子電流の方なのです。もしかしたら、この発想はろくでもない得勝手な考え方かも知れませんが、電圧流の生産には元手が掛かっており、これに対しては代価を支払う必要があります。しかし、電圧流を流して二次的に発生する電子電流には元手が掛かっておりません。冷蔵庫を1台使用しようが、7台使用しようが、電流代金はただの筈であり、そもそも電圧流は一瞬で発電所に戻っているのです。皆様に請求される電気代の基本は「電流×電圧=仕事量」と言った、大昔の間違った計算式に基づいて算出されており、そんな無茶苦茶な電気代金を国民に強要して良いものかどうか、電気会社も考え直す必要があると思います。電気は基本的にただ、電気代を請求するならば、電線敷設料金とか、ダム建設費とか、電線維持費、電圧調整費などの名目で徴収して欲しいものです。

【音声読み上げ】

Comments are closed